Чем занимается Институт земной коры Сибирского отделения РАН? Почему он создан именно в Иркутске? Знаем ли мы, что представляет собой земное ядро? Какие загадки таит наша родная планета? Какое фундаментальное и прикладное значение имеют эти знания? Об этом рассказывает директор Института земной коры СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Петрович Гладкочуб.

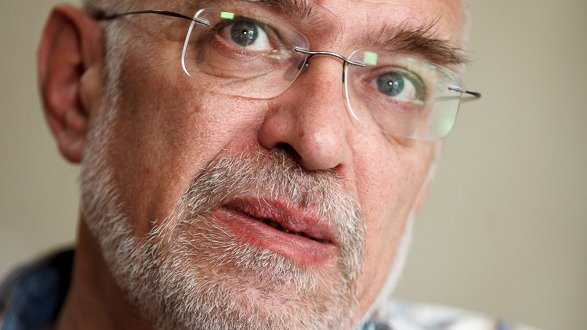

Дмитрий Петрович Гладкочуб. Фото Елены Либрик / Научная Россия

Дмитрий Петрович Гладкочуб — специалист в области геохимии и геодинамики, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН, директор Института земной коры СО РАН. Ученым предложена схема изотопных провинций южной части Сибирского кратона и прослежены основные этапы его эволюции на основе обобщения изотопно-геохимических данных, обоснована возможность существования на планете долгоживущего транспротерозойского суперконтинента, предложена геодинамическая модель образования и ранних стадий эволюции Пелеоазиатского океана. Научные интересы и экспедиции ученого охватывают не только Сибирь, но и Монголию, Тибетское плато, Гималаи, Австралию и Антарктиду.

— Слышала, что ваш институт — первый в Иркутске. Это правда?

— Наш институт был организован в 1949 г., это первый академический институт в Восточной Сибири. Предыстория очень важна для понимания того, как зарождалась академическая наука. Понятно, что определенные исследования проводились и в позапрошлом веке, но систематические научные исследования и создание этого академического ядра институтов состоялось именно в 1949 г.

Перед этим в 1947 г. прошла очень большая и крайне важная научно-практическая конференция по развитию производительных сил Восточной Сибири. Сначала были определены экономические задачи, и под них создавались академические институты. То есть это были решения, обоснованные необходимостью развития экономики Восточной Сибири. Первыми в рамках образованного в 1949 г. в Иркутске Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР были созданы Институт геологии, Институт энергетики и химии и отдел биологических наук. Все эти институты были ориентированы на сопровождение очень крупных структурных проектов. Каждый институт получил свою специфику, и она до сих пор сохраняется.

— Но сейчас у вас не Институт геологии, а Институт земной коры. Почему изменилось название?

— «Институт геологии» — название достаточно абстрактное, таких институтов по стране было несколько. Переименование, проведенное в 1962 г., было согласовано с Академией наук СССР, и теперь мы занимаемся вопросами, которые больше всего связаны с изучением земной коры.

— Значит, вы занимаетесь только земной корой?

— Нет, наши сотрудники занимаются и теми породами, которые происходят из мантии Земли, геофизики изучают глубинное строение Земли вплоть до ядра. Но специфика больше отвечает этому названию, потому что все месторождения расположены в земной коре. Землетрясения, которые тоже изучает наш институт, сейсмические процессы имеют коровые глубины. Наверное, это название, которое максимально полно отражает направление работы нашего института.

— Как вам удается изучать строение Земли вплоть до ядра? Ведь на таких глубинах наша аппаратура никогда не бывала?

— Есть геофизические методы, которые позволяют «просвечивать» Землю, в том числе и по сильным сейсмическим событиям. Это картина, которая позволяет распознать физические свойства вещества во внутренних оболочках планеты. Эти абстрактные характеристики можно интерпретировать и делать выводы о том, какое состояние среды находится на той или иной глубине.

— Насколько я знаю, эти представления тоже все время меняются. Есть ли сейчас определенность с тем же ядром?

— По ядру вопросы сняты: внутренне ядро твердое, внешнее ядро расплавленное, потом — нижняя мантия, верхняя мантия и земная кора. Но все равно еще осталось много вопросов. Если касаться ядра, то первый нерешенный вопрос — происхождение и развитие магнитного поля. Не скажу, что это приоритет наших исследований, но есть периоды в геологической истории Земли, когда магнитное поле менялось так, что объяснить это невозможно. Проблема магнитного поля и этих вариаций, миграций магнитных полюсов — тоже фундаментальная задача. Мы этим занимаемся опосредованно, только используя для проведения палеогеодинамических или палеогеографических реконструкций.

— Что это такое?

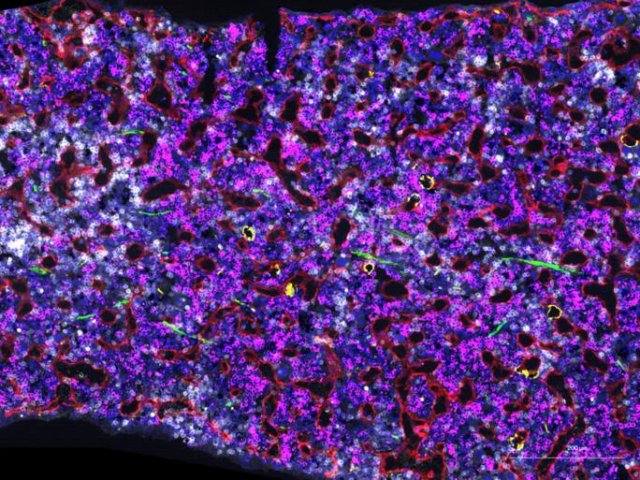

— Суть их в том, что, когда всякая магматическая или осадочная порода нагревается и переходит точку Кюри, в ней фиксируются направления магнитного поля, ориентированные на север. Кстати, у человека в крови тоже есть атомы железа, которые входят в состав больших молекул гемоглобина, расположенных внутри красных кровяных телец. Они, в свою очередь, тоже все время ориентированы на Северный полюс.

— Выходит, все мы в каком-то смысле все время смотрим на север? Интересно!

— Возвращаясь к горным породам: направление намагниченности фиксируется, когда порода остывает, и эта характеристика в ней записывается ориентацией магнитных минералов на север. По этим характеристикам потом выясняют, где находился тот или иной фрагмент земной коры в определенный момент геологической истории по отношению к Северному полюсу. Это основной метод для проведения палеомагнитных реконструкций.

— Какая работа у вас не опосредованная, а самая что ни на есть прямая?

— Тут важно сделать небольшое отступление, чтобы понимать, чем занимается наука в нашей стране в настоящее время. Раньше в Советском союзе и отчасти в России была наука академическая и наука производственная (отраслевая). Существовал могучий кластер производственных институтов, которые занимались научным сопровождением реальных работ, связанных непосредственно с геологией. В нашей части это геолого-поисковые, геологоразведочные, горнодобычные работы и т.п. В результате проведенных реформ осталось всего несколько отраслевых институтов, которые не покрывают всю потребность в научном сопровождении всего комплекса работ в области геологии, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Сейчас вся эта нагрузка легла на академические институты нашей страны.

— Это плохо?

— С одной стороны, это позволяет нашему институту развиваться, потому что все эти работы сопровождаются дополнительным финансированием. Бюджетное финансирование — это важно, но для развития нужны совершенно другие средства. Например, с самого начала наш институт начал заниматься алмазопоисковыми работами. Один из наших первых директоров член-корреспондент Академии наук СССР Михаил Михайлович Одинцов возглавлял и организовывал те работы, благодаря которым была открыта Якутская алмазоносная провинция. Первая экспедиция, которую он организовал и которая привела к этому открытию, — Амакинская экспедиция — была названа так потому, что амак по-якутски — «медведь». Все работы были засекречены, нельзя было сообщать ни географических координат, ни даже тех рек и притоков, где были найдены спутники алмазов, по которым в результате пришли к открытию трубки «Мир» и других алмазоносных объектов.

Эти работы постепенно привели к тому, что страна у нас занимает второе место в мире по добыче алмазов. Эта алмазопоисковая школа, которая была организована еще в прошлом веке, до сих пор развивается. Она сохранилась у нас в институте, и сейчас такие работы ведутся в Якутии, на юге Красноярского края и на юге Иркутской области.

— Там тоже есть алмазы?

— Там есть минералы-спутники, случаются и находки алмазов. А сейчас коллеги в шестой раз едут в командировку в Анголу, где находятся одни из крупнейших в мире месторождений алмазоносных кимберлитов.

— Зачем ехать в Анголу — им помогать или с ними сотрудничать?

— Ангольские месторождения разрабатываются совместно с компанией «Катока», в которую среди учредителей как представитель российского бизнеса входит акционерная компания «Алроса». Наш институт выполняет работы по изучению разломной тектоники и с этих позиций занимается разработкой рекомендаций по обеспечению безопасности карьеров. Без изучения разломных систем, которые так или иначе присутствуют в каждом карьере, невозможно безопасно обеспечить процесс добычи полезных ископаемых, в данном случае алмазов.

— Чем опасна разработка карьеров?

— Это работа, которая требует постоянного контроля. Может произойти горный обвал, может просто съехать по зоне разломов стенка карьера, привести к большим человеческим жертвам и финансовым потерям. Мои коллеги работали и работают на карьерах Якутии, Магадана, в Казахстане, где находятся золоторудные объекты, а сейчас и в Анголе.

— Почему они сами их не проводят, надеясь на наших специалистов?

— Для того чтобы проводить эти работы, нужно иметь определенную квалификацию. В Иркутске еще в середине прошлого века была создана тектонофизическая школа. Тектонофизика — это отдельный раздел наук о Земле, который изучает среди прочего разломы и напряженно-деформированное состояние земной коры и отдельных ее фрагментов. В Иркутске эту школу создал профессор Семен Иойнович Шерман. Лаборатория тектонофизики есть также в Москве, в Институте физики Земли РАН. Мы с ними хорошо контактируем. Сейчас пришло время, когда эта наука оказалась крайне востребована. Когда-то это была теоретическая работа, касающаяся разломов и деформаций в горном массиве, сейчас это во многом напрямую касается вопросов геологоразведки и отработки карьеров.

Все это оказалось очень востребованным при разработке месторождений углеводородов в Восточной Сибири. Чем отличаются месторождения Восточной и Западной Сибири? Они образовывались в совершенно разных обстановках, и углеводородное вещество находится у нас в Восточной Сибири в так называемых трещинных коллекторах, а трещинные коллекторы — это, по сути, зоны разломов. Как извлекать из них углеводороды — это отдельный вопрос. Для этого нужно разобраться в внутреннем строении этих разломных зон. Тектонофизика, которая зарождалась в середине прошлого века и казалась направлением больше фундаментальным, сейчас очень востребована именно в практике. У нас гигантское Ковыктинское месторождение углеводородов, которое находится на территории Иркутской области, и ряд сопряженных с ним месторождений, локализованных в этих трещинах-коллекторах. Без тектонофизики разобраться с такими объектами невозможно.

— С кем из промышленных партнеров сотрудничаете в этом направлении?

— Если по алмазопоисковым работам крупнейший наш индустриальный партнер — это АК «Алроса», то по Ковыктинскому месторождению и ряду других сложных углеводородных объектов — структуры ПАО «Газпром». Есть многолетние индустриальные партнеры и в сфере золотодобычи. Со всеми из них у нас наладилось продуктивное сотрудничество, и те работы, которые мои коллеги выполняют, очень востребованы на конкретных месторождениях полезных ископаемых.

Дмитрий Петрович Гладкочуб. Фото Елены Либрик / Научная Россия

— Остается ли у вас как ученого время, чтобы тоже вести научную работу?

— Научную работу надо вести обязательно. У меня есть свое научное направление. Мы его начинали, когда оно только зародилось в мировой науке, — это был конец прошлого века, 1997–1999 гг., когда появились первые работы по суперконтинентам. На территории России мы одни из первых занялись этой проблемой, организовывали первые международные научные экспедиции, первые научные конференции по вопросам образования и распада древних суперконтинентов, а наша иркутская школа тектонистов, занимающихся изучением древних суперконтинентов, стала достаточно авторитетной в стране и в мире.

— Вы сказали, что ваш институт занимается сейчас в основном практической деятельностью, но это явно фундаментальная работа. Почему она важна?

— Результаты фундаментальных работ, например, как я говорил про палеомагнитные исследования, позволяют реконструировать тренды передвижения тектонических плит. Кроме этого, фундаментальная наука позволяет распознать, какие континенты в какой период геологической истории существовали, когда раскрывались и закрывались океаны. Все это несет в себе большую практическую пользу. Дело в том, что изучение геодинамических режимов и процессы образования месторождений тесно связаны с геодинамикой. С каждой геодинамической обстановкой связаны строго определенные типы месторождений полезных ископаемых.

— Например?

— Если говорить об углеводородах, то наиболее продуктивны обстановки пассивной континентальной окраины — это как в настоящее время наш арктический шельф. Там возникают обстановки, где может накапливаться углеродное вещество, которое при определенных условиях формирует месторождения. Если говорить о полиметаллах, допустим, о золоте, это другая тектоническая обстановка. Если взять крупнейшее месторождение мира — это побережье Южной Америки, где тоже континентальная окраина, и над ней возникают месторождения определенного типа. Соответственно, изучая геодинамические обстановки, можно прийти к выводам, какие месторождения там могут находиться.

Но геодинамические обстановки сложно распознать, несмотря на то что горные породы зачастую многократно преобразовывались. И для того, чтобы понять первичную их природу, используются методы геохимии, петрологии, изотопной геохимии, которые позволяют поймать индикаторные свойства, характерные для каждой конкретной геодинамической обстановки. Набрав определенный набор параметров по минеральному составу, геохимии, изотопным характеристикам можно, учитывая геологическую среду, сделать предположения, в каких обстановках образовались те или иные породы.

Вот у нас есть Курило-Камчатская островная дуга. У этих пород определенные геохимические характеристики. Их нет у пород, находящихся в центре Сибирской платформы. Каждая порода обладает своими специфическими свойствами, которые позволяют предположить обстановку их формирования, сделать вывод, какая обстановка была в какое время геологической истории Земли. А если еще изучить палеомагнитные данные, можно распознать, где в то время находился тот или иной континент. Это задача очень интересная. С одной стороны, она фундаментальная, с другой — в определенной мере это допущения и фантазии, но очень хорошо обоснованные фактическим материалом.

— Какие вы видите перспективы у вашего института?

— Критически важно развивать приборную базу, чтобы она могла обеспечить современный мировой уровень проведения исследований. Но самое главное направление, которое необходимо поддерживать, — это привлечение молодежи.

— Как у вас с этим?

— Не скажу, что прекрасно, но мы с этим работаем. Сейчас к нам в аспирантуру поступают молодые ребята из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы. По разным причинам. В некоторых организациях, допустим, нет аспирантуры, а у нас есть. У нас есть диссертационные советы, завтра мне как раз вести защиту кандидатской диссертации в нашем институте. Защищаться будет наша аспирантка, приехавшая для работы в нашем институте из Санкт-Петербурга. А защиты — лучший стимул для молодежи. Толковые и способные ребята должны быстро защищаться, чтобы получить свободу для научного поиска. После этого они могут заниматься в науке практически всем, чем им захочется. Я себя еще к старшему поколению не отношу — я докторскую защитил в 34 года здесь, в Москве, в Геологическом институте РАН. И я эту проблему с молодежью вижу очень объемно и с определенной тревогой. Сейчас складывается такая ситуация, что фундаментальной науке трудно предложить тот уровень зарплаты, который человек может получить где-то на вахте или в геологии на производстве.

— Опять же жилье. Вот они приезжают к вам из других городов — где они живут?

— У нас есть служебное жилье для аспирантов, которого, к сожалению, не всегда хватает. Вообще в системе Министерства науки и высшего образования России практикуется выдача жилищных сертификатов, когда молодые ребята, если они защитили кандидатскую диссертацию и у них научный стаж свыше пяти лет, получают жилищный сертификат, на который, если существенно добавить, можно купить какую-то квартиру. Добавить могут не все, вопрос непростой, но в ряде случаев это тоже хороший стимул для привлечения, и он работает.

А еще всех, кто у нас идет в аспирантуру, привлекают для выполнения научных грантов и хоздоговорных работ, что позволяет получать дополнительный заработок и видеть, что их работы востребованы.

— Какие это работы?

— Например, сейчас большая тема у нас открывается по БАМ. Вышло распоряжение президента РФ об увеличении пропускной способности БАМ, и это напрямую зависит от того, как эти работы будут функционировать. Соответственно, начинают строить вторую ветку, тоннели, которые необходимы для увеличения пропускной способности, а это тоже функционал нашего института, потому что БАМ проходит существенный участок в районе, где степень сейсмического риска очень высока, — по картам общего сейсмического районирования часть объектов попадают в зону с потенциальными землетрясениями интенсивностью до девяти баллов.

— И в этих районах строить не будут?

— Будут, но строить надо с учетом сейсмической опасности.

— Но как можно строить в районе, где такие прогнозы?

— Не будем комментировать решения высшего руководства. Мы говорим, что второй, Северомуйский, тоннель, находящийся там же, где и первый, который строили 25 лет с авариями, нельзя строить в этом же горном массиве — постройте объездной путь по поверхности.

— Но это дороже?

— Это даже не дороже, мало того, быстрее, но есть решения, которые я, повторюсь, не могу комментировать. Мы даем объективную информацию о сейсмической опасности, об опасности активных разломов, которые пересекают трассу и тоннели на БАМ, а принимают решение другие люди. По большому счету и без лишнего пафоса задача науки заключается в том, чтобы дать объективную картину мира и предупредить, где может произойти природная или техногенная катастрофа. Как правильно говорят люди, которые занимаются сейсмологией, от землетрясения еще ни один человек не погиб. Гибнут люди от того, что неправильно спроектированы и построены здания, сооружения. Само по себе землетрясение не несет опасности для человека. Когда человек просто стоит на земле, с ним ничего не случится. Люди гибнут от неправильно принятых управленческих решений по безопасности строительства.

Наша задача — грамотно провести обследование, выполнить сейсмическое районирование, показать, какие сотрясения могут быть на той или иной территории, а уж дальше принимают решения другие структуры. У нас сейчас проводятся большие работы по площадке горно-обогатительного комбината и поселка на уникальном по своим масштабам и объемам Удоканском месторождении меди, и там важно как раз сейсмическое микрорайонирование под теми объектами, которые будут возводить. Таких работ очень много, они востребованы, и это тоже, с одной стороны, наука, с другой — обеспечение безопасности.

— Какие для вас существуют главные загадки, которые бы хотелось разгадать?

— Мы провели очень большой объем работ по суперконтинентам, но теперь осталась загадка, как образовалась сама Сибирская платформа. Дело в том, что территория в основном перекрыта осадочными породами, а пород фундамента мы не видим, не можем составить точную карту даже того, на чем мы живем. И сейчас мы занялись при помощи наших коллег из того же «Газпрома» и других производственных организаций изучением образцов горных пород из кернов глубоких скважин. То, что мы не можем найти на поверхности, мы берем с глубины и пытаемся сейчас построить достоверно карту Сибирской платформы, а это вообще-то 4 млн м², или 26% территории Российской Федерации.

— Почему важно это выяснить?

— Это вопрос не только фундаментальной науки, но и вопрос, связанный непосредственно с перспективами тех же алмазопоисковых работ. Есть теория, или даже «правило Клиффорда», что алмазоносные породы могут образовываться только в тех структурах, которые имеют древний, архейский возраст. Соответственно, если мы определяем, что под осадочным чехлом породы имеют архейский возраст, значит потенциально они могут вмещать алмазоносные кимберлиты. Если это порода более молодого возраста, то там, согласно общепринятому правилу, не стоит искать алмазы. С одной стороны, это расшифровка внутреннего строения Сибирской платформы, с другой — критерий для будущих работ по поиску месторождений полезных ископаемых, чего от нас тоже ждут.

— Чем вас вдохновляет ваша наука?

— Тем, что у нее нет ни границ, ни ограничений. Тот, кто занимается наукой, не имеет рабочего и нерабочего времени. И выходные, и праздники, и отпуска — это время для работы.

— Это хорошо или плохо?

— Это хорошо: человек никогда не перестает думать. Для нас работа — это не то же самое, что прийти в восемь утра, сесть за рабочий стол, а в пять встать и уйти. Ни одно открытие так не делается. Все умные вещи, которые потом получается реализовывать, приходят в абсолютно, может быть, нерабочее время и вопреки. Работа директора административная, времени на творчество практически не остается. Я выступаю в этой роли с 2011 г., поэтому приходится искать любую возможную минуту. Молодые ребята, которые к нам приходят, проявляют себя сразу: если человек не смотрит на часы и на календарь, а работает столько, сколько ему позволяет здоровье, из таких вырастают хорошие ученые. А если человек приходит на работу по графику и живет в режиме рабочего дня, то он обычно недалеко продвигается, и перспектив в науке у таких сотрудников объективно практически нет. Такова правда жизни в науке.