Исследователи из Института Фрэнсиса Крика выявили генетические изменения в стволовых клетках крови у постоянных доноров, которые способствуют выработке новых, не раковых клеток. Понимание различий в мутациях, которые накапливаются в наших стволовых клетках крови с возрастом, важно для анализа того, как и почему развиваются раковые заболевания крови, и для вмешательства до появления клинических симптомов.

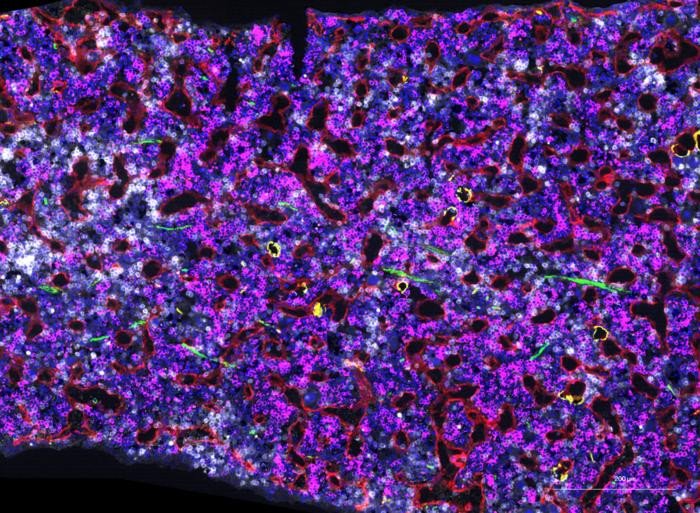

С возрастом стволовые клетки в костном мозге естественным образом накапливают мутации, что приводит к появлению клонов — групп клеток крови с несколько иной генетической структурой. Иногда специфические клоны могут привести к раку крови, например лейкемии. Когда люди сдают кровь, стволовые клетки в костном мозге производят новые клетки крови, чтобы заменить потерянную кровь, и этот стресс приводит к отбору определенных клонов.

В исследовании, опубликованном в журнале Blood, команда ученых проанализировала образцы крови, взятые у более 200 частых доноров — людей, сдававших кровь 3 раза в год в течение 40 лет, в общей сложности более 120 раз, — и случайных доноров, сдававших кровь менее 5 раз в общей сложности.

Образцы из обеих групп показали схожий уровень клонального разнообразия, но состав популяций клеток крови был разным. Например, обе группы образцов содержали клоны с изменениями в гене DNMT3A, который, как известно, мутирует у людей, страдающих лейкемией. Интересно, что изменения в этом гене, наблюдаемые у частых доноров, не были связаны с участками, которые предшествуют лейкемии.

Чтобы лучше разобраться, исследователи из Крика отредактировали DNMT3A в стволовых клетках человека в лабораторных условиях. Они вызвали генетические изменения, связанные с лейкемией, а также изменения, не связанные с лейкемией, которые наблюдались в группе частых доноров. Клетки выращивали в двух средах: в одной содержался эритропоэтин (EPO) — гормон, стимулирующий производство эритроцитов, которое увеличивается после каждой сдачи крови, а в другой — воспалительные химические вещества для воспроизведения инфекции.

Клетки с мутациями, часто встречающимися у доноров, реагировали и росли в среде, содержащей EPO, и не росли в воспалительной среде. Противоположная картина наблюдалась в клетках с мутациями, известными как предлейкемические. Это позволяет предположить, что мутации DNMT3A, наблюдаемые у частых доноров, в основном реагируют на физиологическую потерю крови, связанную с ее сдачей.

Наконец, команда пересадила человеческие стволовые клетки, несущие два типа мутаций, мышам. У некоторых из них брали кровь, а затем им были сделаны инъекции ЕРО, чтобы имитировать стресс, связанный с донорством крови.

Клетки с частыми донорскими мутациями нормально росли в контрольных условиях и способствовали выработке эритроцитов в условиях стресса, при этом клетки не становились раковыми. Напротив, предлейкемические мутации приводили к выраженному увеличению количества лейкоцитов как в контрольных, так и в стрессовых условиях.

Исследователи считают, что регулярная сдача крови — это один из видов деятельности, который сохраняет мутации, позволяющие клеткам хорошо реагировать на потерю крови, но не сохраняет предлейкемические мутации, связанные с раком крови.

Доминик Бонне, руководитель группы Лаборатории гемопоэтических стволовых клеток в Крике и старший автор работы, сказал: «Наша работа — интересный пример того, как гены взаимодействуют с окружающей средой и с возрастом. Деятельность, которая создает низкий уровень стресса для производства клеток крови, позволяет стволовым клеткам обновляться, и мы считаем, что это благоприятствует мутациям, которые способствуют дальнейшему росту стволовых клеток, а не развитию заболеваний».

«Размер нашей выборки довольно скромен, поэтому мы не можем сказать, что сдача крови однозначно снижает частоту предлейкемических мутаций, и нам нужно будет изучить эти результаты на гораздо большем количестве людей. Возможно, люди, сдающие кровь, с большей вероятностью будут здоровы, если они соответствуют требованиям, и это также отразится в клонах их клеток крови. Но то, что это дало нам представление о различных популяциях мутаций и их влиянии, просто восхищает».

«Нам пришлось изучить специфическую группу людей, чтобы выявить тонкие генетические различия, которые могут оказаться полезными в долгосрочной перспективе. Теперь мы намерены выяснить, какую роль эти мутации играют в развитии лейкемии, и можно ли на них воздействовать терапевтически», — заключили ученые.