Митохондрии ― одни из самых древних и интересных для изучения клеточных органелл. Наличие собственной ДНК и системы синтеза белков делает их по-настоящему самодостаточными единицами, а захватывающая история эволюции длиной в 1 млрд лет проливает свет на прошлое наших самых далеких предков ― микроорганизмов. Как появились митохондрии и какие тенденции в их эволюции наблюдаются сегодня? Чем уникальны эти органеллы и как они могут быть связаны со старением и раком? Что особенного в митохондриальных мутациях? На эти и многие другие вопросы в интервью корреспонденту «Научной России» ответил профессор МГУ Петр Андреевич Каменский.

Справка: Петр Андреевич Каменский ― доктор биологических наук, профессор и заместитель проректора МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель группы молекулярной биологии митохондрий кафедры молекулярной биологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

― Митохондрии называют «энергетическими станциями» клетки. Как появились эти клеточные органеллы и какие еще функции, помимо производства энергии, они выполняют?

― Они отвечают за многие функции, важные для жизнедеятельности клеток, например за программируемую клеточную смерть, за синтез некоторых низкомолекулярных соединений. Что касается появления митохондрий в эукариотических клетках (клетках, имеющих ядро. ― Примеч. ред.), то это отдельная, буквально детективная история, которая, к счастью, была разгадана учеными. В чем ее суть? Около 1 млрд лет назад нашу планету населяли только бактерии (у которых, кстати, нет ни ядра, ни митохондрий), непрерывно поедавшие друг друга, то есть, по сути, занимавшиеся хищничеством. В то же время на Земле обитали и более миролюбивые организмы, которым для пропитания хватало лишь солнечного света.

Вероятно, в какой-то момент произошло нечто неординарное: хищная бактерия попыталась съесть другую бактерию, но безуспешно; она не смогла уничтожить и переварить свою жертву, и та буквально осталась жить внутри нее!

― Это было в те времена, когда организмов, имеющих ядро, еще не было? Это событие могло стать толчком к их появлению?

― Считается, что это случилось до появления ядра, но ученые еще не до конца уверены в этом. Вполне возможно, что эти события происходили параллельно.

Пока все указывает на то, что сначала появились митохондрии, а затем ядро.

То есть та древняя маленькая поглощенная бактерия начала как-то приспосабливаться к жизни в столь странных для себя условиях и ей это удалось: в итоге за 1 млрд лет эволюции мы получили то, что сегодня называется митохондриями. Это больше не агрессор и его жертва, а два «приятеля»: клетка и митохондрия, которым не выжить друг без друга.

― Та древняя бактерия стала паразитом или у них был скорее симбиоз?

― Это в каком-то смысле больше напоминало симбиоз, причем такая ситуация наблюдается и у современных клеток. При этом митохондрия не способна жить вне хозяйской клетки.

― Как вирусы?

― Вирусы все-таки как-то переживают период своего нахождения вне клеток, а митохондрии в принципе на это не способны. Так что это все же симбиоз, то есть два организма вошли в такое тесное сожительство, что уже не могут обойтись друг без друга.

― Давайте поговорим о медицинских аспектах исследования митохондрий: например, имеет ли смысл заниматься их селекцией, то есть целенаправленно увеличивать количество более сильных митохондрий? Как думаете, это может быть полезно для организма человека?

― Я допускаю, что митохондриальная селекция возможна, но не вижу в этом большого практического смысла. Внутри каждой клетки можно обнаружить набор из самых разных по размеру митохондрий. Но они могут различаться не только размерами. Если заглянуть в молекулярные процессы, реализуемые в этих клеточных органеллах, то окажется, что какие-то из митохондрий действительно более сильные, чем другие. Однако проводить их селекцию не имеет смысла, потому что митохондрии необходимо оценивать в совокупности. Это очень динамичная система, где постоянно происходит то, что мы называем слиянием и делением.

При определенных условиях митохондрии начинают сливаться друг с другом, образуя так называемую митохондриальную сеть, а в крайних случаях даже формируют одну мегамитохондрию.

В других ситуациях митохондриальная сеть начинает делиться с образованием отдельных нормальных митохондрий, то есть классических органелл, знакомых нам из учебников по биологии. Да, среди этих митохондрий опять же будут и сильные, и слабые, но максимум функциональной нагрузки на митохондрии приходится именно тогда, когда они все вместе сливаются в одну мегамитохондрию.

― Такое часто бывает?

― Регулярно. Это совершенно нормальный процесс, зависящий от множества факторов, в частности от режима вашего питания. Если вы только что поели, то есть получили энергию извне, работа митохондрий, грубо говоря, не очень нужна. Но есть еще энергия, синтезируемая внутри организма. Этот процесс запускается через четыре-пять часов после приема пищи, когда организм начинает ощущать недостаток энергии, получаемой извне. Именно в этот момент митохондрии начинают работать на полную мощь.

― Сразу напрашивается вопрос: стоит ли практиковать голодание, чтобы стимулировать митохондрии работать в таком интенсивном режиме?

― Я бы сказал, что полезнее скорее не голодание, а банальное соблюдение режима питания: регулярные приемы пищи с четкими и стандартными интервалами в несколько часов. Самое разумное, что можно сделать, если вы хотите усилить свои митохондрии, ― это правильно питаться.

― Чем еще помимо правильного питания можно усилить свои митохондрии?

― Ничего особенного делать с ними не нужно, лучше просто заниматься спортом. Благодаря тренировкам спортсмены наращивают мышечную массу. Но что это означает с точки зрения биологии? Что у таких людей становится больше мышечных клеток. Таким образом, они наращивают не количество отдельных митохондрий, а количество клеток с митохондриями, то есть клеточную (мышечную) массу.

Кстати, в мышечной ткани митохондрии действительно очень активны, поэтому когда вы наращиваете мышечную массу, то становитесь более энергичными.

Фото: designua / 123RF

― Связано ли с митохондриями старение?

― Да, причем самым непосредственным образом. Пионером в этой области знания был и остается наш соотечественник, великий ученый Владимир Петрович Скулачев, который на протяжении многих лет работал в МГУ им. М.В. Ломоносова и, уйдя из жизни в 2023 г., оставил после себя большую научную школу. Я уверен, что его исследования будут продолжаться еще очень долго. Если излагать их суть вкратце, специфика митохондрий в том, что в них очень часто и в больших количествах вырабатываются специальные молекулы ― активные формы кислорода, ― отвечающие как раз за старение. По сути, их можно считать одной из главных молекулярных причин этого процесса. Академик В.П. Скулачев считал, что с помощью целевого воздействия на митохондрии старение можно замедлить или даже отменить.

На мой взгляд, говорить про отмену старения пока рано, но замедлить его действительно можно: сегодня это уже признанный медицинский факт.

― А что насчет рака? У митохондрий есть собственная ДНК, где так же, как и в ядерной ДНК, происходят мутации. Что известно о связи митохондриальных мутаций с онкологическими заболеваниями?

― Связь митохондрий с раком в отличие от старения на текущий момент под большим вопросом. Иногда ученые видят в исследованиях статистически значимую ассоциацию этих органелл с онкологическими заболеваниями, но пока это лишь отдельные случаи, поэтому я бы не стал делать поспешных выводов. Не могу сказать, что мутации в митохондриальной ДНК однозначно ассоциированы с развитием рака. Но они там действительно происходят, причем очень неприятные, хотя, к счастью, случается это довольно редко, если сравнивать с мутациями в ядерной ДНК.

― Чем они неприятны?

― Тем, что практически невозможно разработать и применить какой-то способ генной терапии, направленный на их исправление. В то же время в генной терапии ядерных мутаций мы достигли уже очень многого и можем как минимум существенно облегчить состояние пациентов, как максимум ― скорректировать эти мутации с помощью так называемых генетических ножниц (технологии CRISPR/Cas. ― Примеч. ред.), но пока только в эксперименте. Однако с митохондриями такие фокусы не проходят.

― Почему?

― Чтобы воздействовать на митохондриальную мутацию, нужно подобраться к ней какими-то молекулярными инструментами, то есть направить к митохондриальной ДНК определенные биологические молекулы. Но в силу специфики организации наших клеток сделать это невероятно трудно. В ядро клетки и из него все время транспортируются какие-то вещества, в том числе большие молекулы. Подобное происходит и с митохондриями, но сложность в том, что там мы имеем дело с совершенно другим набором молекул.

Мы не можем приспособить для наших медицинских целей естественный процесс митохондриального транспорта, а вот с клеточным ядром это вполне удается.

― Это как-то связано с тем, что митохондрии, вероятно, более архаичны, чем ядро?

― Нет, это просто некое функциональное различие. Выбраться из митохондрий наружу могут только совсем маленькие молекулы. А вот из ядра, напротив, в цитоплазму попадает много чего, в том числе макромолекулы: белки, нуклеиновые кислоты и др. При этом сама митохондрия по сравнению с другими клеточными органеллами достаточно большая: по размеру она чуть меньше бактериальной клетки. Но так сложилось в процессе эволюции, что митохондрии попросту не нужно, чтобы в нее проникали извне нуклеиновые кислоты. А без этого, к сожалению, мутацию не исправить.

― Жаль…

― На самом деле большой катастрофы здесь нет. В митохондриях очень мало генов и, соответственно, мутаций. Кроме того, мы имеем еще одно большое подспорье, подаренное самой природой: митохондрии всегда наследуются только по материнской линии, а значит если у отца произошла какая-то мутация в митохондриальном геноме, то он никогда не передаст ее потомкам.

― Какие тенденции в эволюции митохондрий отмечают ученые?

― Хоть мы и не можем смоделировать этот процесс в эксперименте, но тем не менее отчетливо наблюдаем определенные тенденции. Сегодня мы уже неплохо осведомлены о том, что собой представляла древняя бактерия, предшественница митохондрий, и можем сравнить ее с современными аналогами.

Мы видим в эволюции митохондрий некий вектор к упрощению строения и потере некоторых функций.

― Как у паразитов?

― В каком-то смысле да, но митохондрии не паразиты, а, напротив, крайне полезный, ключевой элемент наших клеток, без которого нас с вами на этой планете просто бы не было. Упрощение митохондрий происходило по совершенно понятной причине: большинство функций за предка митохондрий выполняла бактерия-хозяин, поглотившая ее. Этой примитивной бактерии нужно было уметь делать очень многое, чтобы выжить в окружающем ее суровом мире. В свою очередь бактерия, превратившаяся впоследствии в митохондрию, взамен выполнения этих функций давала хозяину необходимую энергию.

― Вы сказали, что без митохондрий не было бы нас с вами. А как далеко простиралась сфера их влияния? Как именно связаны с митохондриями глобальные эволюционные события: появление ядра, многоклеточности и т.д.?

― Этим вопросом задаются все митохондриологи, но однозначного ответа на него пока нет. Есть, например, работы, в которых ученые, используя мощные компьютеры, пытались смоделировать существование эукариотической клетки без митохондрии. У них ничего не получилось. Делать какие-то однозначные выводы из этого исследования рано: может быть, их модель была неверна, но тем не менее это заставляет задуматься.

Подобная конфигурация, когда внутри клетки есть обособленное подразделение, то есть наши митохондрии, оказалась очень удачной. Если бы это было не так, то эволюция за миллиарды лет давно бы от нее избавилась.

Что касается многоклеточности, то говорить об этом еще сложнее, чем о появлении ядра, так как это событие стоит дальше по времени от эукариотизации и в принципе считается более загадочным процессом. В этой области знания очень много других вопросов, и до выяснения роли митохондрий, насколько я знаю, у ученых еще просто не дошли руки.

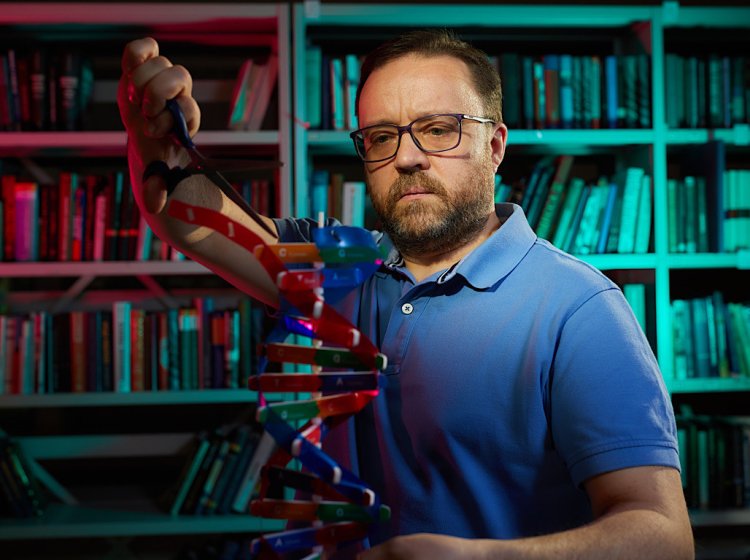

Петр Андреевич Каменский в МГУ им. М.В. Ломоносова. Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

― Зачем митохондриям отдельные гены, то есть собственная ДНК?

― На этот счет есть гипотеза, которая даже находит подтверждение в некоторых экспериментах. Если мы рассмотрим какую-нибудь среднестатистическую бактерию, современную или древнюю, и посчитаем, сколько генов в ее геноме, то их будет около 2–3 тыс. Но если мы посмотрим на современные митохондрии, то увидим, что в их геноме осталось около десятка генов! Эти гены кодируют белки, выполняющие определенные функции в самих митохондриях. Далее: если мы посчитаем, сколько всего разных белков в митохондриях, то окажется, что их около 1,5 тыс. Вы можете спросить: а куда делись все те тысячи генов, которые были в древних предках митохондрий? В процессе эволюции они перебрались в ядро, причем абсолютно непонятным образом. Это сложно подтвердить с помощью эксперимента, потому что мы не можем поставить опыт длительностью миллиард или хотя бы миллион лет.

Таким образом, в митохондриях работают 1,5 тыс. разных белков, но лишь десять из них закодированы в самих митохондриях, остальные попадают в них извне.

С точки зрения эволюции это вполне объяснимо. Этот процесс был направлен на избавление от митохондриального генома. Видимо, эволюция «полагала», что два разных генома в одной клетке нам совсем ни к чему. Пусть уж лучше будет один геном в ядре, а все остальное можно транспортировать в митохондрии в виде белков. В итоге «задумка» почти удалась, за исключением того десятка генов, которые так и остались жить в митохондриях.

― А почему их не постигла та же участь?

― Дело в том, что эти белки очень гидрофобны: они фактически нерастворимы в водной среде. Такие супергидрофобные белки просто не могут существовать снаружи митохондрии, потому что там, по сути, водная среда, которая вредна для них. Тем не менее эти белки очень важны для организмов, ведь они представляют собой центральные компоненты макромолекулярных комплексов.

― Процесс переноса генов из митохондрий в ядра клеток остановился?

― Кажется, что да, поскольку все, что можно было перенести, давно перенесено. Так что окончательно избавиться от митохондриального генома у эволюции не получилось, но она хотя бы попыталась. В целом митохондрии ― это очень гибкие и динамичные органеллы, они постоянно меняются, представляя большой интерес для ученых по всему миру.

― Существуют ли организмы, которые очень сильно отличаются от своих собратьев митохондриями?

― Да. Это те самые животные, которые отличаются от других не только митохондриями, но и всем остальным.

― Только не говорите, что это люди.

― Нет, у людей как раз ничего особенно интересного в митохондриях нет, а вот у самых низших паразитических животных митохондрии довольно необычны. Научное название этих организмов — «апикомплексы». Это одноклеточные паразиты, имеющие так же, как и мы, ядро в составе своих клеток. Они считаются одной из самых древних групп эукариот, и их образ жизни весьма специфичен. Апикомплексы или родственные им группы могут быть паразитами огромного количества более высших организмов, в том числе человека.

Митохондрии таких паразитов примечательны своей примитивностью: они очень маленькие по размеру и имеют в своем составе не десять генов, а, например, два. То есть митохондрии этих организмов упростились вместе с самими этими паразитами в ходе эволюции. Они живут и прекрасно себя чувствуют с двумя генами в митохондриях, и не дай бог подцепить такого паразита: потом будет очень трудно от него избавиться.

― Может ли увеличиться количество генов в наших митохондриях в будущем?

― Это очень маловероятно, потому что с точки зрения эволюции в этом нет никакого практического смысла.

― А уменьшиться?

― А это, кстати, теоретически возможно, но мы вряд ли до этого доживем. Мы не можем сказать наверняка, каким путем пойдет эволюция, но если оглянуться на прошедший миллиард лет, то, как я и говорил, мы увидим некий тренд к упрощению митохондрий. Почему бы ему не продолжиться? Хотя, как я уже упоминал выше, кажется, что все гены, которые могли перенестись в ядро, уже перенеслись.

― Петр Андреевич, какие вопросы вас как биолога волнуют сегодня больше всего?

― Возможно, я вас удивлю, но мне как ученому сейчас больше всего интересна область знания, имеющая мало отношения к митохондриям. Это синтетическая биология ― совершенно фантастическая наука, которая по большому счету посвящена созданию живых организмов с заданными свойствами. В каком-то смысле это можно назвать «игрой в бога». Конечно, такие технологии пока работают в основном только на бактериях или примитивных эукариотических организмах, но меня поражает тот факт, что синтетическая биология развивается в инженерном аспекте: ее можно назвать геномной инженерией! Благодаря этой технологии вы можете взять какой-то геном (допустим, бактериальный) и начать работать с ним как с конструктором: менять, убирать и добавлять какие-то «кирпичики», в основном отдельные гены, но это могут быть также целые генные кластеры или протяженные некодирующие участки. Таким образом, вы можете убрать из генома все лишнее, а в бактериальных геномах этого «лишнего» очень много.

Бактерии умеют синтезировать внутри себя много полезных веществ: антибиотики, витамины, белки и др. И если в природе они делают это с невысоким КПД, то в лабораторных условиях с помощью синтетической биологии мы можем увеличить его во много раз.

По сути, мы хотим, чтобы эти бактерии превратились в некие биофабрики, которые можно будет использовать для наработки больших количеств полезных продуктов. Я думаю, что все это может привести даже к возникновению нового экономического уклада. Так что это направление исследований очень впечатляет. Синтетическая биология нацелена на создание новых штаммов микроорганизмов, которых в природе фактически не существует и которые нужны нам как альтернатива какого-то более или менее типового производства, например химического.

― Сколько таких искусственных штаммов уже существует?

― Если говорить о не существующих в природе штаммах, то навскидку их уже тысячи. А вот сколько из них уже используются в практических целях ― большой вопрос.

― А что-то сложнее бактерий удавалось создать?

― Дрожжи.

― Они сложнее?

― Конечно, во много раз. Это же грибы, микроскопические одноклеточные эукариоты. Кстати, по размеру дрожжи в несколько раз больше среднестатистических бактерий и с ними довольно легко работать в плане культивирования: они так же хорошо размножаются в лабораторных условиях, как и бактерии. Но их геном гораздо больше, что существенно усложняет работу. Тем не менее эти организмы представляются мне отличными кандидатами для биофабрик будущего.

― Проводятся ли в МГУ подобные исследования из области синтетической биологии?

― Это моя голубая мечта ― заняться оптимизацией геномов практически значимых микроорганизмов. Я ее еще не реализовал, но очень надеюсь, что в ближайшие годы получится. А пока мы на биологическом факультете большой межкафедральной группой занимаемся другим аспектом синтетической биологии: делаем генетические системы, которые прямо в живой клетке позволяют встраивать в строго определенные места белковой молекулы аминокислоты, не существующие в природе. В результате такие белки с «неканоническими» аминокислотами приобретают новые свойства.