80 лет назад в Советском Союзе была создана государственная онкологическая служба. Тогда же онкология впервые получила статус самостоятельной области медицины. Об основных достижениях отечественной онкологической системы ― совершенствовании диагностики, введении инновационных методов терапии, обеспечении медицинских учреждений передовым оборудованием и др.

30 апреля 1945 г. можно официально считать днем создания системы оказания профильной онкологической помощи в стране как самостоятельной службы.

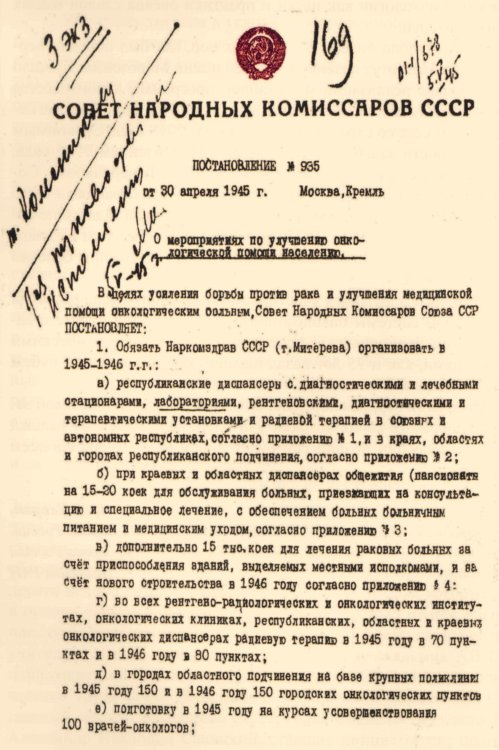

Постановление № 935 от 30 апреля 1945 г.

Для этого она прошла огромный путь от первой в Европе «лечебницы-приюта для одержимых раком и другими злокачественными опухолями», построенной на пожертвования купцов Морозовых1, до первой в мире единой государственной бесплатной системы оказания онкологической помощи. Именно в этот день вышло постановление Совета народных комиссаров СССР «О мероприятиях по улучшению онкологической помощи населению», заложившее основы системы специализированной помощи не только в России, но и во многих странах бывшего СССР.

На протяжении всех этих десятилетий российская онкослужба демонстрирует постоянный рост и развитие: увеличиваются численность медицинских кадров и уровень их квалификации; активно модернизируются материальная база и методические подходы; совершенствуются способы не только лечения, но и профилактики, диагностики и реабилитации онкологических больных.

Подводя итог этим неимоверным усилиям ученых, врачей, медицинского персонала, организаторов здравоохранения, можно с уверенностью сказать, что рак действительно перестал быть приговором.

Но для того, чтобы онкология стала официальной дисциплиной, ей нужно было занять собственное место в профессиональном реестре специальностей. Была выстроена система профессионального образования, открыты профильные кафедры в медицинских вузах, издано огромное количество учебников и пособий для преподавателей, студентов, практикующих врачей. Отдельно стоит отметить уникальную систему выявления и учета онкобольных, охватывающую весь контингент потенциальных и зарегистрированных пациентов по всей стране. Большинство этих задач и были обозначены в постановлении № 935 от 30 апреля 1945 г.

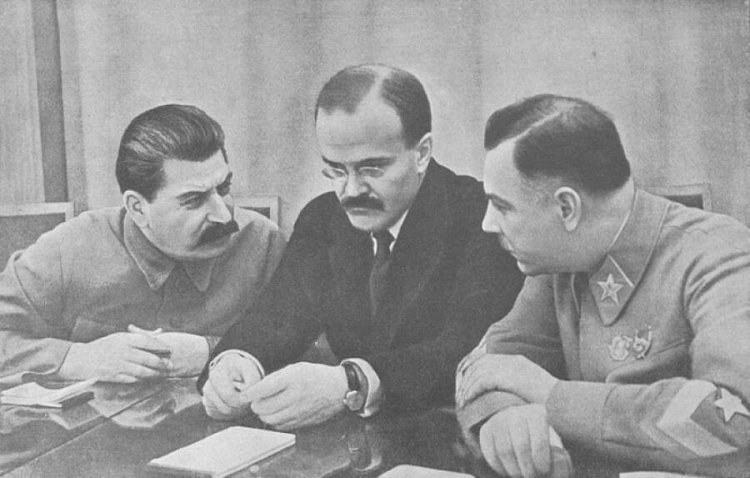

И.В.Сталин, В.М.Молотов, К.Е.Ворошилов на совещании руководящих сотрудников МПС. 07.01.1936 г.

Уже в 1944 г. правительством Советского Союза была создана специальная комиссия по подготовке этого документа, которую курировал первый заместитель председателя СНК СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Война нанесла огромный ущерб всей организации отечественного здравоохранения. По данным журнала «Креативная хирургия и онкология» (№ 2 за 2020 г.), было разрушено более половины всех имевшихся медицинских учреждений страны, превращена в руины материальная база медицинской науки и промышленности, особенно располагавшейся в европейской части страны. Профильные институты были эвакуированы либо перепрофилированы под нужды фронта, их сотрудники мобилизованы в качестве военно-полевых медиков. Многие из них погибли.

В группу В.М. Молотова вошли видные ученые, аналитики, военные врачи. Возглавил ее ученик П.А. Герцена и Н.Н. Бурденко академик АН СССР Александр Иванович Савицкий, директор вернувшегося из эвакуации Центрального онкологического института (ныне МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал НМИЦ радиологии Минздрава России).

Старое здание Костромского онкодиспансера 1911 г.

До войны, в 1940 г. в СССР действовали 26 онкодиспансеров, 185 онкоотделений и кабинетов в многопрофильных больницах и поликлиниках. Коечный фонд составлял 1,7 тыс. единиц. Перед экономикой разрушенной и израненной страны была поставлена грандиозная задача: за два года нужно было организовать 126 республиканских, областных и городских онкодиспансеров с диагностическими и лечебными стационарами и лабораториями, рентгеновскими установками, оборудованием для лучевой диагностики и терапии, открыть 150 пунктов для радиевой терапии. При областных диспансерах необходимо было открыть общежития для прибывающих на консультации иногородних пациентов. Для их лечения нужно было выделить и организовать дополнительно 15 тыс. коек в областных и краевых больницах и создать 300 онкопунктов в крупных поликлиниках для диспансеризации и просвещения населения. В соответствии с этим документом Наркомздраву СССР также предстояло организовать полный учет заболеваемости раком и изучение смертности от него в стране. Диспансерная система, давшая к тому времени хорошие результаты в противотуберкулезной кампании, должна была полностью охватить огромную территорию для решения новой задачи.

По инициативе профессора А.И. Савицкого в 1945 г. в Наркомздраве СССР было создано Управление противораковых учреждений, которое он возглавил и одновременно стал первым главным онкологом страны.

За два намеченных года была организована работа в 85 онкодиспансерах из 126, поскольку одновременно страна восстанавливала разрушенную систему здравоохранения в пострадавших от войны городах и селах. Тем не менее большинство пунктов постановления были выполнены или находились в стадии реализации. Совершенствование и укрепление службы продолжались еще много лет.

В 1954 г. академик Савицкий выступил с программным докладом на Первом международном конгрессе под эгидой ООН, посвященном принципам организации противораковой помощи в мире, и имел ошеломляющий успех. СССР была единственной на тот момент страной в мире с государственной всеобъемлющей и доступной системой диагностики, лечения и наблюдения за онкологическими пациентами, ставшей базовой моделью эффективной борьбы против рака во многих странах.

Ярким примером стала ситуация с оказанием онкологической помощи во время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. В то время как большинство зарубежных онкологических клиник, работающих на базе многопрофильных медицинских центров, были вынуждены приостановить свою деятельность, сеть самостоятельных онкодиспансеров нашей страны продолжала функционировать и оказывать профильную помощь без остановок.

COVID-19

Развитие онкологической науки продолжалось в нашей стране безостановочно, идя в ногу с достижениями промышленности, физики, химии. Наступила эра радионуклидной диагностики и радиотерапии. Молекулярная генетика открыла перед учеными и врачами новые горизонты персонифицированного подбора терапии, в операционной царят роботы, интегрированные медицинские сканеры, 3D-моделирование, дополненная и виртуальная реальность. Все это формирует новый уровень онкологической помощи, ориентированный на индивидуальные характеристики заболевания и потребности каждого пациента.

Российская онкологическая наука и служба совершили серьезный скачок с момента начала реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2019 г. Цели поставлены лично президентом Российской Федерации В.В. Путиным, развитие онкологической службы стало одним из приоритетов государственной политики в нашей стране.

Средняя продолжительность жизни в России растет, одновременно растет и заболеваемость раком, ее пик приходится на возраст 65–74 года. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. и 81 года в 2036 г. бросает нам вызов поиска новых методов диагностики и лечения рака, заболеваемость которым ожидаемо будет повышаться. Это демографический показатель, бояться которого не стоит.

Сегодня борьба с онкологическими заболеваниями в нашей стране строится на принципах комплексного и персонализированного подхода. Современные достижения в области хирургии, лучевой и лекарственной терапии значительно повысили эффективность лечения и улучшили прогноз для многих категорий пациентов,

Отечественная онкология опирается на интеграцию науки и клинической практики, использование молекулярно-генетических исследований, развитие клеточной терапии и радионуклидных методов.

Хирургический метод остается базовым для многих онкологических заболеваний, особенно при их раннем выявлении. Оперативные вмешательства становятся все более щадящими благодаря развитию миниинвазивных технологий, в частности лапароскопии и роботизированной хирургии, и все более совершенными, включающими реконструктивно-пластические технологии, позволяющие полностью воссоздавать утраченные органы. Эти подходы позволяют не только минимизировать повреждение здоровых тканей, ускорить реабилитацию пациентов, снизить риск осложнений, но и сохранять качество жизни пациентов.

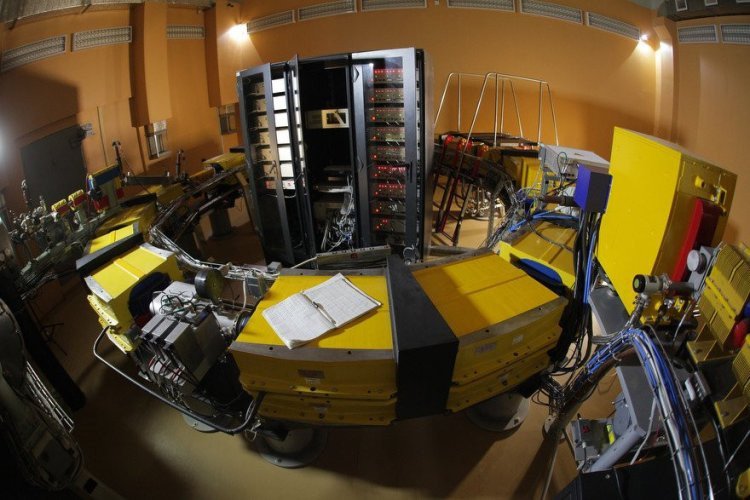

Синхротрон комплекса протонной терапии «Прометеус» — установка для высокоточной радиотерапии онкологических больных.

Лучевые методы лечения играют важную роль как в качестве самостоятельного метода, так и в сочетании с хирургическим и лекарственным воздействием. Современные технологии позволяют точно фокусировать излучение на опухолевом очаге, минимизируя повреждение окружающих тканей. В России активно применяются передовые методы стереотаксической радиотерапии, а также протонной терапии, которая особенно эффективна при опухолях, расположенных в анатомически сложных зонах, таких как головной мозг. На базе Национального медицинского центра радиологии с 2016 г. функционирует первый и пока единственный протонный комплекс российского производства «Прометеус», уникальный еще и тем, что имеет самый маленький в Европе размер. Кроме того, в настоящее время НМИЦ радиологии Минздрава России и ВНИИ автоматики им. Н.Л. Духова («Росатом») реализуют совместный проект по созданию комплекса нейтронной терапии на базе компактного нейтронного генератора, что, безусловно, станет настоящим прорывом.

Лекарственное лечение продолжает активно развиваться, расширяя спектр эффективных стратегий. Прогресс, достигнутый в молекулярно-генетической диагностике, позволил говорить сегодня уже и об индивидуальном подборе терапии, выявлении специфических биомаркеров опухоли и подборе наиболее эффективных препаратов.

Уникальный комплекс по производству продуктов на основе клеточных технологий НМИЦ радиологии в МРНЦ им А.Ф. Цыба в г. Обнинск

Отдельно стоит отметить и одно из наиболее перспективных направлений, к которым относится клеточная терапия. В частности, методика использования CAR-T-клеток уже продемонстрировала высокую эффективность при лечении некоторых видов лейкозов и лимфом. В НМИЦ радиологии Минздрава России ведется активная работа по расширению возможностей клеточной терапии, что дает надежду на ее применение при более широком спектре онкологических заболеваний.

Безусловно, невозможно не упомянуть развитие технологий ядерной медицины, что в комбинированном лечении дает значительные преимущества в терапии даже запущенных форм рака. Радиофармпрепараты успешно применяются в ведущих центрах нашей страны, спасая жизни тысячам пациентов при раке щитовидной железы, печени, с метастатическим поражением костей. Одной из последних инноваций в данной области стало применение суперсовременного отечественного препарата лютеция-177 DOTA-TATE («Лютатера») для лечения нейроэндокринного рака в НМИЦ радиологии.

Последним словом в ядерной медицине стала тераностика ― совмещение терапевтического и диагностического радионуклидов для одномоментного воздействия на опухолевую клетку. Такому воздействию подвергаются рак щитовидной железы, предстательной железы, нейроэндокринные опухоли.

Очевидно, что научное сообщество не останавливается на достигнутом, сейчас активно ведутся разработки препаратов для терапии рефрактерной менингиомы, глиобластом, острой миелойдной лейкемии, вторичных метастазов рака желудка в печени, меланомы, множественной миеломы, рака яичников. Это тысячи пациентов, нуждающихся в лечении.

Главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн

Однако, как неустанно повторяет главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Дмитриевич Каприн, самый эффективный метод борьбы против рака ― его ранняя диагностика. Чем раньше найдено заболевание, тем проще и легче его вылечить. Именно Россия сегодня выступает единственной страной в мире, где реализуются целых семь программ скрининга ― этапа диспансеризации, направленного на раннее выявление таких видов рака, как рак молочной железы, колоректальный рак, рак кожи, желудка, легких, предстательной железы и щитовидной железы и, безусловно, шейки матки. Постепенно к реализации скрининговых программ начинает привлекаться искусственный интеллект, например при совместном исследовании маммограмм или анализе результатов КТ органов грудной клетки. Об эффективности внедряемых программ скрининга говорят цифры. Так, с момента появления рентгеновской маммографии на поликлиническом этапе количество выявленных случаев рака in situ молочной железы за десять лет выросло в пять раз.

С какими же результатами подходит российская онкологическая служба к своему 80-летнему юбилею? Сравнивать показатели 2025 г. с аналогичными 1945 г. было бы некорректно, страна уже совсем другая, численность и техническое оснащение тоже. Вновь попав в фокус внимания на самом высоком уровне в 2018 г., российская онкологическая служба за пять лет благодаря улучшению качества диагностики и доступности показывает хорошие результаты: более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях; увеличилась пятилетняя выживаемость пациентов; снизилась на 22,8% одногодичная летальность по сравнению с 2013 г.

Фото: Ольга Мерзлякова / "Научная Россия"

В региональные и федеральные медицинские учреждения поставлены 13 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе 841 аппарат так называемой тяжелой техники; переоснащено 221 региональное медицинское учреждение; открыты 569 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП); созданы и функционируют 18 референс-центров. Современные технологии, такие как внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия или радиоэмболизация печени российскими РФП, не просто разработаны и апробированы в национальных центрах, но и внедрены в региональных диспансерах. Все это дает повод предположить, что нашим великим учителям и основателям службы должно быть не стыдно за своих потомков на пороге 80-летнего юбилея отечественной онкологической службы.

Авторы: А.Д. Каприн, Л.В. Пашигорова, Е.В. Цебегеева, М.В. Попова

1Ныне Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена