Можно ли с помощью генетического анализа слюны или крови научиться прогнозировать рак и подбирать такое лечение, которое поможет именно при этом, конкретном виде опухоли? А узнать, грозит ли нам тяжелое течение той или иной вирусной инфекции? Сможем ли мы узнать свой иммунный потенциал, чтобы избежать возможных опасностей?

Об этом и многом другом рассказывает Александр Григорьевич Тоневицкий, заведующий лабораторией микрофлюидных систем Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН, декан факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор.

– Александр Григорьевич, что такое микрофлюидные системы, которыми вы занимаетесь?

– В самом названии содержится ответ. Это такие системы, по которым микрофлюид на что-то течет. Слово это происходит от греческих корней «микро» – малый, и «флюид» – текучий. Успешное развитие микрофлюидики связано, с одной стороны, с хорошей физикой, когда появляются новые материалы, новые возможности. Ведь протекание жидкости по капиллярам достаточно сложная вещь – это большие скорости, пересечение потоков и так далее. Поэтому нужны современные методы инженерии, механики, физики.

Вторая история – это хорошее понимание физиологии, вообще биологии. Все-таки моя территория – это биология и в меньшей степени инженерные науки. Я занимаюсь молекулярной физиологией – изучением того, как функционируют те или иные клетки и органоиды на их основе.

– Почему это важно?

– С одной стороны, идет активнейшее развитие фармакологии, и становится понятным, что старые или классические методы оценки тех или иных препаратов на животных хороши, но не совсем отвечают тем задачам, которые сейчас появляются. Например, моноклональные антитела. Они узнают те или иные клеточные рецепторы у человека. Таких белков нет ни у мышек, ни у кроликов, ни у свиней, и даже не всегда есть у обезьян.

Безусловно, обезьяны всегда были классическим финальным объектом. Но огромные проблемы и этические, и экономические, связанные с этими экспериментами, говорят нам о необходимости перехода на клетки и органы человека.

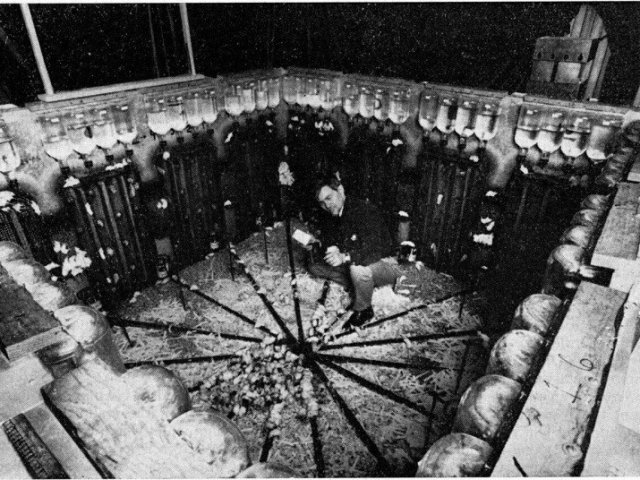

И вот появляются микрофлюидные системы, где представлено какое-то количество клеток человека. Например, это кишечник или гематоэнцефалический барьер на чипе; чуть сложнее плацента на чипе; либо сфероиды: печень, мозг или селезенка на чипе.

– А что это значит – мозг на чипе, селезенка на чипе?

– Что такое чип? Это не тот чип, к которому мы привыкли. Этот никак не связано с электроникой.

– И с чипированием, которым сейчас всех пугают.

– Да-да, нас всех немножко перечипировали. Но речь не об этом. Это пластиковая ячейка размером примерно 5х5 миллиметров, в которой находятся сфероиды. Сфероиды – это шарики, содержащие те или иные клетки. Размер сфероида определяется скоростью диффузии кислорода. Поэтому тысяча, две тысячи шариков определяют размер сфероида. Обычно это около ста микрон. И такой сфероид плавает в этой ячейке.

К этой ячейке подается питательная среда; размеры каналов меньше, чем размер сфероидов, поэтому они там спокойно живут. И есть варианты, когда они живут в этой питательной среде либо в матриксе – структуре, похожей на холодец, где они более неподвижны, зато с ними чуть удобнее работать.

Все эти структуры могут быть слоистыми или монослойными. Там находится ячейка, которая разделена полупроницаемой мембраной. В мембране есть поры размером 2-10 микрон. Они бывают прозрачные, непрозрачные, из разных материалов. И либо на одной поверхности, либо на другой есть те или иные клетки.

Например, плацента на чипе – это эндотелий и трофобласты. Кишечник на чипе – это просто однослойный эпителий кишечника. Двухслойная камера имеет поток жидкости как сверху, так и снизу. И это позволяет смотреть как на апикальную мембрану, так и на базальную, изучать поведение клеток.

– Что эти исследования дают практически?

– Очень многое. На самом деле всё это – опухолевые клетки, в определенных условиях практически вернувшиеся в свое нативное состояние. Вот поэтому в этом деле нужна хорошая фундаментальная наука, чтоб научиться понимать, что такое, скажем, гепатоциты. Это клетки, содержащие тот или иной набор цитохромов. Зачем это нам знать? Потому что нас волнует попадание в организм тех или иных препаратов, появление их метаболитов, которые в первую очередь и появляются в печени. И тут опять же здорово, что клетки печени человека имеют набор этих самых цитохромов и других ферментов, очень близких к человеческим. То, чего невозможно получить у животных.

Таким образом, мы моделируем поведение тех или иных клеток человека на то или иное воздействие.

– И смотрим, как те или иные препараты действуют на ткани и органы, верно?

– Да, именно так. Огромная история такого успеха с использованием микрофлюидных систем пока в научных исследованиях. И только-только появляется нормативный документ в Европе, в Америке об использовании в доклинических исследованиях этих систем.

– А у нас на какой стадии все это находится?

– Пока тоже на доклинической, но мы работаем изо всех сил. И патенты, и статьи, и кооперация с теми или иными группами в Европе говорят о том, что мы вполне на уровне. Приборы и устройства, с которыми мы работаем, это отечественные приборы, которые успешно используются нашими партнерами в Европе, в первую очередь, в Германии. Это печень, кишечник, мозг, кардиомиоцит, легкие и так далее. Это все в одном контуре, и можно посмотреть воздействие того или иного препарата, который сначала попадет в печень, а потом его метаболиты распространяются дальше. Это очень хорошие системы, позволяющие на этапе доклинических исследований понять, как будет тот или иной препарат воздействовать на человека. Будет ли он эффективен и безопасен. Описаны случаи, когда удавалось на этом этапе выявить токсичность, что очень важно, ведь таким образом мы избавляем добровольцев от разного рода негативных последствий воздействия этого препарата.

– Может быть, можно вообще отказаться от экспериментов на животных и заменить их такими «умными» системами?

– Это реально обсуждается. Здесь в первую очередь экономико-этический вопрос. Не заменить ли значительную часть экспериментов на животных, в частности, на мышах, вот такими системами? Это быстро, это стандартно. Но, опять же, это не может быть универсальным. Для каких-то классов препаратов это может оказаться очень эффективно и востребовано. Но, вероятно, не для всех. Поэтому идет дискуссия. Мы являемся участниками ряда международных консорциумов, где с европейскими регуляторами, с FDA обсуждают параллельное использование и регламенты применения микрофлюидных систем.

– Можно ли использовать такие системы для подбора лечения?

– Да, это еще одна хорошая возможность – использование этих систем для персонального подбора иммунотерапии. Для этого берется кусочек опухоли, как правило, в четвертой стадии, операционный материал. В случае рака простаты, например, применяется игольчатая биопсия. В течение двух-трех недель из этого кусочка удается вырастить разумное количество таких шариков, протестировать препараты и понять, что тут будет работать, а что нет. Наш главный проект сейчас – это рак прямой кишки. Это нужно для тех опухолей, где есть выбор цитостатиков. Сейчас идет протокол, где мы сравниваем клиническое применение и наше лабораторное применение. Видим чрезвычайно интересные результаты.

– С какими видами опухолей вы еще работаете?

– Рак предстательной железы, молочной железы. Во всех случаях мы моделируем ответ опухоли на цитостатик – какой цитостатик работает плохо, что не давать – это самое важное, когда есть выбор.

– Александр Григорьевич, знаю, что вы также занимаетесь темой нынешней новой короновирусной инфекции. Расскажите, пожалуйста, об этих исследованиях.

– Точнее, я бы сказал, что мы занимаемся биоинформатикой. На самом деле это продолжение наших исследований по построению классификаторов, когда мы анализируем экспрессию того или иного гена и пытаемся предсказать тяжесть, лечение либо перспективы терапии по анализу биопсии. Такие классификаторы были нами построены для, в первую очередь, рака молочной жизни и прямой кишки.

Но дальше началась прекрасная история о том, что методы, которые мы используем для анализа тех или иных фенотипических свойств клетки, подходят и в случае вирусных инфекций. В случае ковида мы просто перешли на Т-клеточный ответ, зная, что он лежит в основе успешной борьбы с инфекцией.

Т-клеточный ответ определяется антигенами гистосовместимости первого класса. Это шесть молекул, которые есть у каждого из нас. Зная, что эти шесть молекул могут связываться с вирусными пептидами и зная генетику антигенов первого класса гистосовместимости, мы попытались предсказать тяжесть течения болезни. Эти результаты запантетованы, опубликованы. Оказалось – да, это возможно. Несмотря на то, что порядка тысячи вариантов у каждого гена, а вирус дает примерно 15 тысяч пептидов.

– Каким образом вы проводили эти исследования?

– Вместе с коллегами из РНИМУ им. Н.И. Пирогова мы отсеквенировали значительное количество образцов пациентов. В кооперации с коллегами из Испании мы получили дополнительную информацию. Эти результаты опубликованы. Это было непросто, надо сказать. Хорошо, что сейчас есть вакцины, и у разумных людей не вызывает сомнений необходимость вакцинации.

Следующий интересный момент, которым мы сейчас занимаемся, – это мутанты вируса. У нас подготовлена информационная база, которая позволяет анализировать, как мутация меняет свойства Т-клеточного иммунитета.

Кроме того, у нас появились методы, оценивающие состояние самого Т-клеточного иммунитета. Мы можем подтверждать свои теоретические исследования анализом. У нас появились первые данные, как меняется Т-клеточный иммунитет у переболевшего человека через шесть месяцев, как его индивидуальные особенности определяют поведение и его дальнейшую защиту против COVID.

– Это важнейшая информация, потому что многие люди сомневаются в целесообразности вакцинации. Эти аргументы помогут их убедить.

– Вакцинироваться надо. Это отдельная история, почему люди не вакцинируются. Тут хороши любые аргументы. Но если говорить о нашем алгоритме, то испанцы, с которыми мы тесно сотрудничаем, просто счастливы возможности его испытать. Наш алгоритм еще лучше предсказал группы риска в Испании, чем в Москве.

– Почему?

– Потому что, по-видимому, Москва более гетерогенный, разнородный город. Но вот, например, в Германии мои коллеги говорят: «Слушай, нам это совершенно неинтересно. У нас принята стратегия – стопроцентная вакцинация». И ни у кого это не вызывает сомнений и протестов. У нас же так пока не получается.

Следующее направление, с которым мы сейчас работаем, – это уже постковидные осложнения, где опять наш алгоритм очень востребован. Постковидные осложнения встречаются не менее чем у 30% переболевших.

– В том числе, переболевших даже в легкой форме, насколько я знаю.

– Да. У молодых людей это чаще всего миокардиты. Ожидается, к сожалению, всплеск тех или иных нозологических проблем через год, два, три. Далее – неврологические осложнения. Их очень сложно оценивать. Если миокардиты можно достаточно точно диагностировать, то здесь есть большие проблемы.

Третий, очень большой контингент пациентов, уже в более пожилом возрасте, имеет это когнитивные осложнения, потерю памяти. Мы боимся пока говорить про нейродегенеративные осложнения, но вот когнитивные изменения налицо. Это то, что обсуждает весь мир в наших ведущих научных и клинических журналах.

Мы предполагаем, что тяжесть этих осложнений, по-видимому, связана, в том числе, и с поведением иммунной системы. А поведение иммунной системы достаточно неплохо предсказывается на всего лишь шести генах. И мы можем это проделать.

– Вы не пытались у кого-то из своих сотрудников прогнозировать такие вещи?

– Конечно, пытались. Только не у сотрудников, а у врачей, с которыми работаем. Мы их очень любим и стараемся помогать, особенно тем, кто работает в красных зонах. Наши первые тесты они прошли еще в феврале, и мы получили важную информацию.

– Как проходят эти тесты? Анализ крови?

– Это таргетное секвенирование небольшого количества генов. Для этого даже не обязательно сдавать кровь. Можно сдавать слюну. Нам нужна ДНК человека.

Мы знаем, что во всем важнейшую роль играет тот самый Т-клеточный рецептор, который узнает пептид. Есть анализы на этот Т-клеточный рецептор и Т-клеточный иммунитет, но можно ли всё это предсказать? Это пытаются делать ведущие лаборатории в мире.

Чем еще интересен Т-клеточный иммунитет? Это сегодня COVID – завтра что-то ещё. Мы не меняемся. Меняются вирусы. Мы хотели бы знать себя, свои собственные ресурсы, и можно ли их как-то активировать, чтобы быть готовыми к каким-то новым вызовам. И мы над этим тоже сейчас начинаем работать.

Беседу вела Наталия Лескова.