Где «скрывается» память? Что такое синаптическая пластичность? Можно ли пересаживать чужую память и изменять свою? Почему опыты на мышах или моллюсках — это совсем не то же самое, что опыты на человеке? Что делать, если подопытных животных жалко, но без этого нельзя разработать эффективных лекарств? Об этом рассуждает профессор РАН Алексей Юрьевич Малышев, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

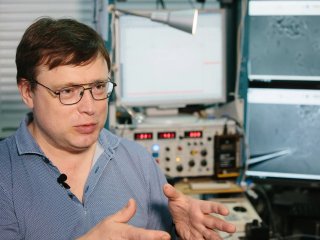

Алексей Юрьевич Малышев. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

Алексей Юрьевич Малышев – доктор биологических наук, профессор РАН, директор Института нейрофизиологии и высшей нервной деятельности. Провел цикл работ по изучению нейронных механизмов поведения животных с простой нервной системой, впервые описал моносинаптические связи в системе оборонительного поведения моллюсков. Впоследствии эта модель широко использовалась для изучения клеточных механизмов синаптической пластичности. В последнее время деятельность ученого связана с разработкой и внедрением новых оптогенетических технологий в нейробиологии.

— Помимо того что вы директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, вы еще занимаетесь научными исследованиями, у вас есть своя научная группа: студенты, аспиранты, молодые ученые. Какие исследования вы ведете?

— Мы занимаемся изучением механизмов синаптической пластичности. Известно, что наш мозг состоит из нейронов, а они связаны друг с другом связями, которые называются синапсами. Эти связи могут менять свою эффективность — усиливаться или ослабляться. Этот феномен получил название синаптической пластичности, когда изменяется эффективность связей между нейронами. Сейчас это изучается очень активно, потому что текущая парадигма в нейробиологии считает именно это главным механизмом обучения и памяти. Это утверждение в последнее время критикуется, потому что у него есть свои проблемы, оно не все может объяснить, но тем не менее общепринято полагать, что именно в изменении связи между нейронами у нас в мозге закодированы все наши воспоминания.

— А как на самом деле?

— Никто не знает точно, как все устроено. Если бы знали, тогда не нужно было бы этим заниматься. Проблема здесь в том, что сами нейроны — это клетки, которые уже полностью дифференцированы, они не делятся, они живут всю жизнь человека. Но синапсы, места связи между клетками — это довольно динамичные структуры, состоящие из «живых» молекул, например из белков. Белковая часть синапса очень важна, а время жизни белковой молекулы невелико — несколько дней. Синапсы, если говорить о самых распространенных — глутаматергических, имеют постсинаптическую часть: шипик, похожий на грибочек. К этому «грибочку» подходит от другого, пресинаптического, нейрона пресинаптическая терминаль. Шипик часто рисуют как два грибочка, в которых происходит контакт между нейронами. Эти грибочки, если смотреть их в динамике, — современные методы позволяют визуализировать их даже в живом мозге, видеть, как они меняются, — достаточно динамичны: шипик увеличивается, уменьшается в размере, может вообще исчезнуть. Критики теории синаптической пластичности говорят: «Как мы можем хранить наши воспоминания всю жизнь, если шипик меняется?»

— Что они предлагают взамен?

— Альтернативную теорию. Когда только было раскрыто, что такое ДНК, генетический код, тогда Фрэнсис Крик и предположил следующее: может, вся наша память и хранится в ДНК, потому что ДНК — молекула стабильная, она не меняется всю жизнь, шипиков там нет, закодировать туда можно гигантское количество информации в последовательности нуклеотидов. Эта идея до сих пор не покидает умы ученых. В 1950-е гг. были эксперименты, когда крыс чему-то учили, потом извлекали мозг, из него делали «кашу», вводили другим необученным крысам и ждали, что произойдет перенос обучения.

— Получилось?

— Тогда такие простые способы не сработали. Что интересно, лет десять назад вышла революционная статья, где работа была проделана на более простом объекте — моллюске аплизии, или морском зайце. Это классический объект нейробиологии. Очень большая часть работ по синаптической пластичности была проведена на этом объекте. Осуществил исследование Эрик Кандел, который потом получил за это Нобелевскую премию. Аплизия — это морской моллюск с простой нервной системой. Тем не менее его можно обучать. Обучение — классический павловский условный рефлекс, когда слабый стимул, например тактильное прикосновение к сифону, сочетают с сильным болевым раздражением и через несколько таких сочетаний аплизия выучивает, что это слабое прикосновение опасно, демонстрирует оборонительную реакцию.

Дальше они устремились вглубь, в мозг, и нашли синапсы, которые во время этого обучения меняются. Они смогли создать прямой параллелизм: вот кривая поведенческого обучения, которая работает, например, неделю, а через неделю забывает. Нашли также синапсы, которые сначала потенцировались, усилились, и параллельно тому, как животное забывает, эффективность связи между этими нейронами падает.

— По-моему, и вы делали эксперименты с моллюсками?

— Да, но не на аплизии. Мои кандидатская и докторская диссертации сделаны на моллюсках. Мы работали на виноградных улитках, морских ангелах — это крылоногий моллюск. Он потрясающий с виду — действительно как ангелочек, у него есть крылышки, которыми он постоянно машет и так плавает в толще воды.

— И что вы с ним делали?

— Всегда, когда говорят про морского ангела, нужно помнить, чем он питается, а питается он морскими чертями. Морской черт — это тоже крылоногий моллюск, но маленький. На чертика он не очень похож — у него тоже крылышки, но он заключен в маленькую ракушку. Он из нее высовывает крылья, тоже ими машет и так плавает. Раньше, когда мы работали на ангелах, всем, кто нас приезжает снимать, показывали видео их охоты: этот ангел, как только видит черта, сразу теряет свою ангельскую сущность, выбрасывает щупальца, ловит этого черта, потом поворачивает его к себе отверстием, выпускает страшные хитиновые крючки, совсем как у Фредди Крюгера, и начинает вытаскивать ими черта из его ракушки. Пищевое поведение просто потрясающее!

У ангела есть несколько четко очерченных типов поведения: свободное плавание, охотничье поведение, пищевое, оборонительное. При этом ангел не может демонстрировать сразу два типа поведения — либо одно, либо другое. И переключение относится к механизму принятия решения: животному нужно решить, на какой тип поведения переключиться. Есть нейроны, которые участвуют в этом принятии решения — например, охотиться или убегать. И вот в том числе мы занимались механизмом переключения разных типов поведения. Безумно интересная работа!

— Вы поняли, как это происходит?

— Мы многое поняли. Беда в том, что сейчас и в нашей стране, и во всем мире работа должна отвечать на вопрос: «А что вы сможете с помощью этой работы вылечить?» или «Какую болезнь можете диагностировать?» Поэтому вся «моллюсковая» нейробиология сейчас сошла на нет. То, что раньше можно было осуществлять только на моллюсках, теперь можно делать на мышах, крысах, которые гораздо ближе к человеку. Долгое время люди, которые работали на моллюсках, говорили, что в нервной системе все механизмы универсальны, поэтому давайте откроем их на простой нервной системе, где легче работать, и перенесем на человека. Потом выяснилось, что механизмы в мозге не просто разные у разных животных, тем более у таких далеких, как моллюски и человек, но даже у млекопитающих в разных отделах мозга они работают по-разному. Если возвращаться к синаптической пластичности, гиппокамп — наиболее пластичная структура и даже в разных его отделах механизмы синаптической пластичности разные. В этом смысле релевантность работ на моллюсках упала.

— Но вы поняли, где у них находится память?

— Да. В синапсах.

— Означает ли это, что и у нас она в синапсах?

— Весь объем полученных данных свидетельствует о том, что, скорее всего, у нас она тоже в синапсах.

— Какую тут можно придумать более прикладную задачу, чем понимание того, где у человека находится память и как можно лечить заболевания, связанные с ее потерей?

— Да, естественно, в заявках на грант так и пишут, но в данном случае это исследования, которые к этому приведут очень не скоро. Грантодающие организации хотят, чтобы хотя бы к концу гранта был какой-то результат. Не все так просто. Изучать синаптическую пластичность на мыши тоже можно, а нейронный контроль поведения гораздо сложнее, потому что нейронов в мозге на несколько порядков больше. Есть такой червячок — C. elegans, у которого всего 300 нейронов. Несколько лет назад был брошен клич: 300 нейронов можно описать поименно и найти, что с чем связано, — давайте это сделаем и поймем, как работает хоть такая простая нервная система. На этот проект были направлены колоссальные силы, все эти 300 нейронов описали, нашли связи между ними, обнаружили, какие медиаторы они содержат, какие белки, но в целом так и не выяснили, как эта система работает. Очень многое понято, но главное осталось непонятным. Поэтому в нейробиологии тренд от простых объектов к сложным на протяжении последних лет 30 ушел, и мы тоже от моллюсков перешли к крысам и мышам.

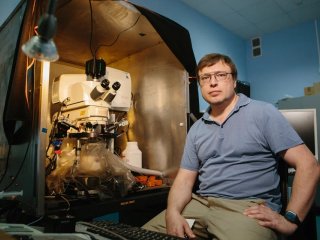

Алексей Юрьевич Малышев. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

— Вы рассказали об эксперименте с переносом памяти. Он в конце концов удался?

— Да. Аплизию обучили тому, что прикосновение к сифону или жабре — это опасно. После этого извлекли мозг, из него — определенную фракцию молекул, ввели их другим аплизиям, и они переняли этот навык. То, что пытались сделать с крысами в 1950-е гг., на этом простом животном удалось, и, как показали, та молекула, которая перенесла память от одного животного к другому, — это нуклеиновые кислоты, микро-РНК.

— Это означает, что критика теории синаптической пластичности имеет свои подтверждения?

— Да, однако дальше были исследования о том, как эта микро-РНК трансформируется в поведение. Для этого она вызывает увеличение эффективности синаптической передачи между двумя нейронами, то есть это все равно возвращается к синаптической пластичности.

— Вы сейчас занимаетесь оптогенетикой. Что делаете в этом направлении?

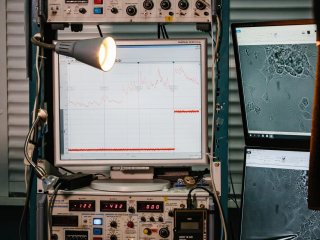

— Это революционный метод исследования в данной области. Метод, позволяющий активировать нейроны с помощью света и, самое главное, активировать их селективно. Можно вставить металлический электрод в мозг, которым вы активируете все клетки вокруг него, но оптогенетика позволяет выбрать какую-то популяцию клеток, например только тормозные, только возбуждающие, только маленькую субпопуляцию клеток в определенном месте, и активировать или затормозить только их. Это очень мощный исследовательский инструмент.

Например, вы хотите понять, как в поведении участвуют определенное ядро и определенная субпопуляция клеток в этом ядре. Тогда вы можете наблюдать это поведение прямо во время того или иного акта, «включая» и «выключая» определенные области мозга, когда животному вживляется тонкое оптоволокно и подается свет. Это помогает понять, как они участвуют в поведении животного. Возможности очень большие.

— Какие, например?

— Мы активно применяем оптогенетику в своих исследованиях, в частности для выработки той же самой синаптической пластичности. Например, недавно у нас вышли две статьи об использовании этого метода. Вообще, применяя оптогенетический метод, можно затормозить или активировать большую область, а можно наоборот — сделать очень тонкое оптоволокно, подвести его к конкретному нейрону и активировать или тормозить этот нейрон. Мы фактически использовали парадигмы, которые раньше применялись на аплизии. Мы предъявляли мышам зрительные стимулы. У нейронов в зрительной коре есть свои преференции. Какой-то стимул для одного нейрона оптимальный, для другого — нет. Оказалось, что если мыши показывать неоптимальный для этого нейрона стимул и в момент демонстрации стимула производить оптогенетическую стимуляцию этого нейрона (в терминах психофизиологии и выработки условных рефлексов это называется «подкрепление»), то через некоторое время можно вызвать пластические перестройки в одном-единственном нейроне, поменять ему предпочитаемую ориентацию стимула. Если говорить совсем просто, мы меняем памятный след в одном нейроне — и создаем искусственное воспоминание. Это позволяет делать оптогенетика — можно переписать память в одном нейроне.

— Зачем это нужно?

— Чтобы понять, как это устроено. Можно смотреть динамику, клеточные механизмы памяти, того, как все это происходит, чтобы понять, как один нейрон работает, а потом перенести на весь мозг.

— Сегодня применять оптогенетику для человека возможно только в офтальмологии — в каких-то радикальных офтальмологических операциях, чтобы вернуть слепому человеку зрение, например. Это так?

— Да. Мы тоже какое-то время занимались оптогенетическим протезированием сетчатки. Сейчас во всем мире пока только один слепой пациент экспериментально прооперирован таким методом. Нельзя сказать, что это стоит на потоке, — это многообещающий подход, и сам принцип очень простой, но применимый только при заболеваниях, где гибнут естественные фоторецепторы — колбочки и палочки, а в сетчатке остаются живыми нейрональные элементы сетчатки. С помощью оптогенетики их можно превратить в искусственные фоторецепторы. Простая вроде бы идея. Естественно, когда появилась оптогенетика, она была подхвачена и очень много работ сделано на слепых мышах с разными оптогенетическими конструкциями. Использовали и микробные опсины, и позвоночные, которые находятся у нас в глазу, и был немалый успех.

— Почему перенос на человека никак не происходит, ведь вы говорите, что это простая идея?

— Начинаются всякие технические сложности. Производится инъекция вирусных частиц в стекловидное тело. В маленький глаз мыши очень легко инициировать и заразить всю сетчатку. Глаз человека по объему намного больше, и инъекция должна быть больше. Вторая проблема — внутренняя мембрана у человека гораздо толще, вирусы через нее плохо проникают. Я говорил, почему «моллюсковая» нейробиология отошла на второй план — потому что не все так напрямую переносится. Выясняется, что и с мышей все очень плохо переносится на человека. Например, на мышиных моделях инсульта было разработано множество прекрасных препаратов, но все попытки переноса в клинику толком ни к чему не привели.

— Из-за этой разницы?

— Да, все вроде похоже, но какие-то детали разнятся: проницаемость стенок сосудов, толщина… Очень много экспериментальных видов лечения, которые показывают прекрасные результаты на животных, но при переносе на человека не срабатывают.

— Что же делать?

— Нужно все проводить на обезьянах, но это объект сложный и дорогой. К тому же, особенно на Западе, вся экспериментальная работа в значительной степени находится под влиянием экоактивистов, «зеленых». Этические комитеты в каждом университете делают практически невозможной работу биологов. Скажем так: чем ближе животное к домашнему питомцу, тем меньше шансов, что вам дадут разрешение на нем работать. Кошки и собаки 50–60 лет назад, не говоря уже про времена И.П. Павлова, были основным объектом, а сейчас из нейробиологии ушли почти полностью.

— Как вы считаете, это правильно?

— Сложный вопрос. Не хотел бы в это вдаваться, он сложен именно с этической точки зрения. С точки зрения «чистого разума» — конечно нет. Давайте все делать на обезьянах и все будет прекрасно. Но нет, это неэтично. Западное общество к этому пришло.

Но дальше начинаются перегибы. Есть линейка экспериментальных животных, и в ней чем ниже, тем легче получить разрешение на работу. В каждом университете есть комиссия, которая предлагает сделать всю работу на бактериях или моделированием.

— Таким образом, мы отдаляемся от возможности получить практические результаты для людей.

— И в этом проблема. Результаты, конечно, есть, наука движется. Но очень много «холостых выстрелов», когда какой-то метод лечения, какое-то лекарство на мышах прекрасно работает, потрачены большие деньги, а на людей переноса нет. Но это цена, которую человечество платит за свои этические представления. Отбросить их тоже нельзя.

— А что с этим у нас в стране?

— У нас в стране даже законодательства на эту тему нет. Есть этические комитеты, но это просто калька с Запада, а федерального законодательства нет. Я говорил, что стал свидетелем того, как нейробиология ушла от моллюсков, — так и зрительная нейрофизиология ушла от кошек. Кошка была объектом номер один для зрительной нейрофизиологии — у нее очень хорошо развито зрение, фронтально расположены глаза. Она практически не уступает обезьянам.

Я тогда работал в Америке, в соседней лаборатории заканчивалась работа на кошках. У них была кошка, и каждый день они собирались делать эксперимент, но приходил ветеринар, говорил, что она сегодня не готова к эксперименту. На второй день — то же самое. Потом активисты измазали профессору дом краской, угрозы писали. И они перестали работать на кошках. То же было в Германии: в какой-то момент кошки стали стоить по 600 евро, законодательство сказало, что нельзя просто поймать кошку на улице и на ней ставить опыты, эта кошка должна специально родиться в виварии в университете, прожить там всю жизнь.

— Это означает, что в науке существует кризис, связанный с тем, что, с одной стороны, есть этические соображения, с которыми не поспоришь, с другой — мы хотим победить ряд болезней, что невозможно без использования животных моделей.

— Слово «кризис» я бы не употреблял — скорее сложности. Чем дальше на Восток, тем меньше сложностей. Например, в Китае таких сложностей нет, они все делают на обезьянах. Беда в том, что это все переходит на ценность человеческой жизни: чем меньше ценность жизни животного, тем и человеческая жизнь дешевле. Сказать, что это все неправильно, я не готов, но и как правильно, пока не знаю. Их действительно жалко. Вот живет у вас дома кошка, а потом вы приходите в лабораторию и начинаете над кошкой ставить опыты. Это очень тяжелая психологическая нагрузка. Больше скажу: у нас в институте очень широко используется культура нейронов. Эти культуры делают из новорожденных крысят, мышат. А еще лучше делать их из эмбриональной ткани. Но это тоже психологически серьезный момент, поэтому у нас никто не делает из эмбриональной ткани. Это тяжело.

— Что делать, как решить это противоречие? Может, надо развивать математические модели?

— Не думаю, что это решит проблему. Мне в этом смысле импонирует западная этическая составляющая, где есть некий уровень здравого смысла. Они вам не дадут делать эксперимент на кошке, если его можно делать на крысе, не дадут делать эксперимент на крысе, если можно сделать на рыбке, не дадут сделать на рыбке, если можно сделать на бактерии, и т.д. Но если его можно сделать только на обезьяне, то надо делать на обезьяне. Ваш выбор должен быть научно обоснован.

— Так и должно быть?

— Так и должно быть. Думаю, мы к этому тоже придем. Другого выхода тут просто нет.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ