Зачем нужна селекция в наш век геномного редактирования? Как выводят новые сорта? Чем они отличаются друг от друга и можно ли создать идеальный сорт? Зачем смешивают разные зерновые культуры? Не опасно ли это? Об этом рассказывает Елена Александровна Вертикова, доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой генетики, селекции и семеноводства РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева.

Елена Александровна Вертикова. Фото Елены Либрик / Научная Россия

Елена Александровна Вертикова — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая кафедрой генетики, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Основные направления научных исследований: создание и изучение сортов зернокормовых культур; применение современных методов генетики и биотехнологии для создания новых конкурентоспособных сортов зернокормовых культур и их внедрение в сельскохозяйственное производство. Автор диссертации на тему «Создание и изучение исходного материала для селекции зернокормовых культур в условиях Нижнего Поволжья». Обладатель медалей Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» за выведение новых сельскохозяйственных культур.

— Расскажите, какой конкретной работой занимается ваша кафедра?

— Наша кафедра — одна из старейших в Тимирязевской академии. Она была образована в 1923 г. Здесь работали выдающиеся ученые, именно здесь была заложена отечественная селекция. В настоящее время кафедра наряду с образовательной деятельностью занимается и научной работой. Мы разрабатываем методические основы селекции сельскохозяйственных культур, обучаем этому и наших студентов. Они получают знания современных основ селекции, семеноводства, генетики и биотехнологий.

— Почему в наши времена так важна селекция?

— Еще Николай Иванович Вавилов сказал, что «генетика — фундаментальная основа селекции». В настоящее время, используя современные методы генетики и биотехнологий, мы можем ускорить селекционный процесс, что особенно важно в нынешних условиях, потому что обеспечение продовольственной безопасности РФ — одна из наших основных задач.

— Каким образом продовольственная безопасность связана с вашей работой?

— Селекция направлена на то, чтобы создавать сорта сельскохозяйственных культур, которые обеспечат продовольственную безопасность, то есть увеличат продукцию растениеводства, обеспечат собственными семенами отрасль растениеводства, что позволит обходиться своими продовольственными ресурсами. Это и будет обеспечением продовольственной безопасности. В селекционных разработках важно то, что мы создаем и выводим непосредственно те сорта, которые приспособлены к условиям нашей страны. У нас большая страна, много регионов и зон, и, создавая сорта для определенных климатических условий, мы можем в большей степени использовать потенциал сорта и обеспечить экономический эффект за счет самого сорта, повысить урожайность путем использования биологических свойств и признаков сорта на 15–20%.

— Какие сорта и в каком количестве здесь были созданы?

— В 2023 г. кафедра генетики и селекции семеноводства отметила 100-летний юбилей, и у нас есть культуры, с которыми изначально работали ученые нашей кафедры. Сколько сортов, сказать довольно сложно, их очень много. На протяжении всех 100 лет ученые кафедры занимались пшеницей — озимой и яровой, ячменем, овсом, тритикале (это гибрид пшеницы и ржи), льном, гречихой. Создавали различные методические подходы и оценки. Могу сказать, что известные сорта, например пшеница «Иволга», ячмень «Михайловский» или «ТСХА-4», первый сорт детерминантного типа люпина узколистного «Ладный», занимают определенную площадь в России. Это сорта, оригинатором которых стала именно Тимирязевская академия. Из новейших сортов, которые были включены в госреестр, могу назвать сорт яровой пшеницы «Памяти Коновалова» — это второй в РФ сорт с фиолетовым зерном.

— Кто такой Коновалов, имя которого носит этот сорт?

— Юрий Борисович Коновалов — это заведующий нашей кафедрой, который ее долго возглавлял. Ученые, работавшие под его руководством, глубоко его уважают. В честь Ю.Б. Коновалова создан сорт для функционального питания с высоким содержанием белка и антиоксидантов, что способствует оздоровлению организма.

— Что значит «для функционального питания»?

— Продукты из этого сорта зерна будут способствовать лучшей усвояемости. Они могут быть рекомендованы для питания людям, имеющим проблемы с пищеварением. Антиоксиданты — это известные элементы, которые благотворно влияют на разные функции организма, поэтому такой сорт очень важен. Такие функции он имеет за счет того, что эндосперм окрашен фиолетовой краской. Сейчас вообще идет активная работа в области создания различных культур с фиолетовой окраской, то есть с наличием антиоксидантов.

— Каким образом получается такой результат?

— Работа селекционера очень трудоемка и наукоемка. Чтобы получить результат, селекционное достижение, нужно провести очень много работ по оценке селекционного материала, по его испытанию. Современное направление селекционных работ связано с ускорением, чтобы была возможность получить несколько поколений в год и выйти на то, чтобы сорта были получены за пять-шесть лет. Очень важно направление по получению гибридов, которые имеют силу в первом поколении, — они превосходят родителей по некоторым показателям, что дает возможность получить высокий экономический эффект. Безусловно, целью селекционера всегда было селекционное достижение. Но сорт мало получить, его еще нужно размножить, внедрить в производство. Его нужно показать таким образом, чтобы сельхозтоваропроизводитель оценил его в должной мере и взял в производство.

— Как вы делали, например, сорт «Памяти Коновалова»?

— Существуют разного рода питомники — коллекционные, питомники сортоиспытаний, первичного семеноводства. В коллекционном питомнике отбирают лучшие сортообразцы, которые выделились по определенным признакам. После этого составляют план скрещивания, чтобы объединить в новом сортообразце те качества, биологические свойства, которые приглянулись селекционеру, которые он выделил. Все эти работы в настоящее время проводятся при глубоком знании генетической структуры сортообразцов. Если говорить о традициях селекции, то раньше проводилось огромное количество скрещиваний, отборов и новых скрещиваний. Это огромный труд и затраты, в том числе временны́е. А сейчас используются разные методы и методики ускорения селекционного процесса: это спидбридинг, который позволяет оценивать все показатели и в лабораторных, и в полевых условиях в режиме онлайн, а затем передавать селекционеру. Безусловно, тут важно знание структуры ДНК.

— Вы сказали, что фиолетовый цвет каким-то образом влияет на качество зерна. Почему?

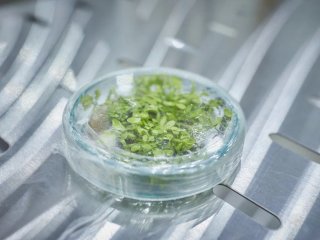

— Именно фиолетовый цвет связан с содержанием антиоксидантов. Поэтому отбор проводят по данному признаку. Сейчас пытаются получить фиолетовое зерно у тритикале, у других культур, вводя в скрещивание уже известные формы. Есть первичные работы, пока на уровне селекционной лаборатории, но такое направление имеется в селекции.

— Означает ли это, что надо стремиться, чтобы все сельскохозяйственные культуры были фиолетового цвета, как баклажаны?

— Конечно нет. Мы не должны к этому стремиться. Направления селекции совершенно разные, как и требования сельхозпроизводителей. Это не значит, что все, кто работает в сельском хозяйстве, начнут выращивать культуры с высоким содержанием антиоксидантов. В каких-то регионах важно повысить зимостойкость, в каких-то — морозостойкость, где-то критичными стали засухи, где-то — полегание сортов, если говорить о полевых культурах. Поэтому сортов для функционального питания, конечно, важно, но не выступает приоритетной задачей. Задача селекционера — обеспечить сельхозтоваропроизводителя теми сортами и теми культурами, которые он может и хочет выращивать и которые обеспечивают эффективность отрасли растениеводства.

Елена Александровна Вертикова. Фото Елены Либрик / Научная Россия

— Какие еще современные сорта у вас разработаны?

— У нас сейчас широко используется новый сорт мягкой озимой пшеницы «Тимирязевская юбилейная», сорт озимой тритикале «Тимирязевская 150». Сейчас на государственном сортоиспытании с 2022 г. находятся два сорта: озимой тритикале «Академическая» и озимой пшеницы «Прянишникова 37».

— Это адрес, по которому мы сейчас находимся?

— Да. Эта улица названа, а сорт создан в честь великого ученого Дмитрия Николаевича Прянишникова. Мы всегда отдаем дань традициям и пытаемся это воплотить, в том числе в наших селекционных достижениях. Эти два сорта сейчас завершают свое сортоиспытание. Я надеюсь, что в этом году мы получим патент на селекционное достижение и это будет конечным этапом в создании сортов.

— А чем эти сорта уникальны?

— Вот здесь находятся снопы, которые характеризуют данные сорта. Озимая пшеница «Прянишникова 37» низкорослая и отличается высокой урожайностью, высокими характеристиками по устойчивости к болезням. «Академическая» — высокоурожайный сорт, тоже устойчивый к болезням, которые распространены в нашем регионе. Все сорта, которые мы создаем, специфичны прежде всего для нашего региона, поэтому все исследования, селекционные оценки проводим здесь.

— Какую работу ведете лично вы как ученый?

— Я занимаюсь селекцией зернокормовых культур, таких как зерновое сорго, сахарное сорго, суданская трава, чумиза. В соавторстве создано 17 сортов.

— Чем интересны эти растения, в чем их уникальность?

— Сорговые культуры имеют большое значение для производства качественных кормов. Они засухоустойчивы, способны формировать стабильно высокие урожаи, сочетающие в себе высокое качество. В животноводстве и птицеводстве сорго используют на зеленую массу, сено, сенаж, травяную муку, гранулы, силос, зерно. Кроме того, используют как крупу, из них делают попкорн, сахарный сироп и патоку, амилопектиновый сорговый крахмал, применяют в медицине и промышленности.

— Каким же образом?

— Особое значение для медицины имеют танины, которые содержатся в сорговых культурах. Они используются как вяжущие лекарственные средства — противодиарейное, кровоостанавливающее и противогеморроидальное, лечебно-профилактическое для уменьшения риска онкологических и кардиологических заболеваний, а также при отравлении солями ртути и свинца.

Содержание танинов у некоторых сортов зернового сорго позволяет использовать их как источник антиоксидантов. Из отходов сорго-крахмального производства (экстракт и глютен) получают глютаминовую кислоту, аминокислотные гидрализаты и пасты.

Замороженный клейстер, приготовленный из амилопектинового соргового крахмала, оттаивая полностью, быстро растворяется. Для промышленного замораживания пищевых продуктов это очень ценное свойство зернового сорго. Амилопектиновый сорговый крахмал широко применяют в текстильной промышленности для окрашивания тканей и для многокрасочной печати на бумаге и ткани. При изготовлении бумаги, картона и различных изделий из бумаги, для обогащения бокситных руд в горнорудной и металлургической промышленности используют обычный сорговый крахмал в качестве шлихты и клея.

Танины, извлеченные из зерна зернового сорго, используются для приготовления чернил и текстильных волокон, дубления меха и кожи. Наружный слой зерновок сорго содержит воск, который по свойствам приближен к свойствам карнаубского воска, используемого при изготовлении мебели высочайшего качества.

В настоящее время возрос интерес к получению из зернового сорго биоэтанола, который используется как биотопливо. А еще сорговые травы очень красивы. Их можно заметить издалека, потому что они высокорослы и имеют объемную метелку, поэтому люди, гуляющие по территории Тимирязевской академии, часто не могут устоять перед их внешним видом и срезают для украшения своих домов.

— Разве так можно делать?

— Так делать, безусловно, нельзя. Мы взываем к их сознательности. Ведь для селекционера огромную ценность представляет каждое зернышко, тем более целое растение.

— Читала, что ДНК пшеницы чрезвычайно сложно устроена, чуть ли не сложнее человеческой. Это правда?

— Знать генетическую организацию любого объекта, с которым работаешь, очень важно, прежде всего, чтобы понимать, какие работы нужно провести, какие методы по оценке селекционного материала нужно использовать и как можно ускорить селекционный процесс. Безусловно, пшеница, которую мы используем, — это базовая стратегическая культура для нашего сельского хозяйства. Вы правы, она имеет очень сложный геном, потому что в его состав входят несколько геномов: А, B, D. Когда люди впервые слышат об этом, наверное, им сложно это представить. Для современного селекционера знание особенностей каждого генома очень важно. В тритикале, например, которая несколько лет назад была новой культурой, мы получим гибриды с разными свойствами — в зависимости от того, какую пшеницу мы берем в скрещивание, с каким геномом. В этих особенностях тоже необходимо разбираться.

— Зачем нужно скрещивать рожь и пшеницу? Можно ведь просто добавить ржаной и пшеничной муки при выпекании хлеба.

— Сельхозтоваропроизводителю важно иметь культуру, которая будет устойчива к определенным факторам, в том числе к стрессу. Если мы говорим о тритикале, то это культура в своем генотипе объединила лучшие характеристики ржи и пшеницы. Мы будем иметь культуру, у которой есть лучшая способность перезимовки: устойчивость к вымерзанию, вымоканию, болезням. Высокая устойчивость ржи к болезням передалась тритикале. У ржи высокая урожайность, тогда как у пшеницы, в зависимости от того, какая это пшеница, с каким геномом, лучше качественные характеристики. Мы получаем сорта культуры, которые могут дать более высокую урожайность и иметь более высокое качество. Конечно, все зависит от того, для какого направления использования мы создаем сорта. Первоначально тритикале очень широко использовали как кормовую культуру. В настоящее время развивается селекция для функционального питания, создаются сорта различного кондитерского или пищевого направления использования.

— Никогда не слышала и тем более не пробовала. Это вкусно?

— В пищевой промышленности сейчас широко применяются проростки тритикале. В торговой сети можно приобрести пирожки и хлеб из нее.

— Отличается ли она на вкус от того, к чему мы привыкли?

— Да, есть определенная узнаваемость. Интересный вкус. Ничего специфичного, чтобы использовалось в пищу только людьми с особыми вкусами. Это обычные хлебобулочные изделия темного цвета, потому что там присутствует геном ржи. Мне нравится.

— Какая у вас есть научная мечта?

— У нас кафедра генетики и селекции семеноводства, поэтому мы занимаемся сельскохозяйственными культурами. Наверное, моя мечта заключается в том, чтобы готовить кадры, которые могли реализовать все задумки для сельхозтоваропроизводителей в целом для России, чтобы мы ни в чем не нуждались. Это глобальная мечта, но любой селекционер мечтает об этом.

— Накормить всю Россию?

— Да! Мы всегда учитываем опыт, который нам передали наши корифеи, отцы селекции. Здесь же работали великие ученые, и мы благоговеем перед этими именами. Они оставили нам в наследство свои научные достижения и научные открытия. Если говорить о современном этапе, то ученые кафедры занимаются пшеницей, льном масличным, льном-долгунцом, ячменем, соей. У нас богатая биоресурсная коллекция, и она сохранена еще с тех времен, когда ее создавали и пополняли. Мы храним ее, постоянно пересеваем эти сортообразцы, работаем с ними, вовлекаем их в селекцию. Этот селекционный материал очень часто помогает в создании особо ценных образцов, которые мы потом используем в своих селекционных работах.

— Но есть ли у вас какая-то задумка — например, создать новый сорт, чтобы получилось что-то абсолютно уникальное?

— Не буду конкурировать с выдающимся ученым Георгием Дмитриевичем Карпеченко, который создал теорию отдаленной гибридизации и вывел знаменитый гибрид рафанобрассику, капустно-редьковый гибрид. Это нужно для того, чтобы объединить в сорте или гибриде ценные признаки от разных видов или родов, которые трудно ввести в гибридизацию. Но у нас свои идеи и планы. Наверное, я бы хотела, и мы близки к этому, чтобы создать и получить сорта льна масличного и льна-долгунца. Мы бы очень хотели, чтобы у нас получилось использование удвоенных гаплоидов, то есть генотипов, которые получают при удвоении одинарного набора хромосом. В планах также совершенствование и оптимизация известных нам методов для ускорения селекционного процесса, и здесь использование гибридных комбинаций тоже важно. Очень хотелось бы, чтобы наша молодежь, которую мы обучаем, тянулась к этим знаниям. Возможности передать их нашим студентам и аспирантам у нас есть. Ребята у нас учатся мотивированные, увлеченные, поэтому нет оснований сомневаться, что все получится.